“這一輩子好像都沒(méi)離開(kāi)過(guò)文學(xué),我也離不開(kāi)文學(xué)了。”這是吉米平階常常向記者訴說(shuō)的心聲。

他追憶躺在廢舊圖書(shū)藤編筐里的童年,懷念在大學(xué)燃燒的詩(shī)歌激情。他談著過(guò)去,談著援藏時(shí)意氣風(fēng)發(fā)的工作勁頭,以及上世紀(jì)八十年代后步入蓬勃時(shí)期的文學(xué)思潮,感慨有幸見(jiàn)證西藏日新月異的發(fā)展洪流。但他不是隨波漂流的一葉扁舟,在文學(xué)求索的道路上,每一步都由無(wú)數(shù)斟酌與滿(mǎn)腔熱愛(ài)澆鑄而成。

后來(lái),他依賴(lài)寫(xiě)作抓住思緒流動(dòng)的瞬間,記錄時(shí)代躍動(dòng)的脈搏。用他的話(huà)來(lái)講,這是一種“控制不住的欲望”。作為西藏自治區(qū)作家協(xié)會(huì)原主席,吉米平階的講述,正是無(wú)數(shù)與時(shí)代浪潮同頻共振的文學(xué)人的縮影。他們不斷提筆,不停落筆,字字句句皆為西藏注腳。

圖為吉米平階

藤編筐里的童年

上世紀(jì)六十年代,在位于四川省甘孜藏族自治州的康定城內(nèi),剛放學(xué)的吉米平階又偷偷溜到新華書(shū)店的倉(cāng)庫(kù),翻進(jìn)大藤編筐的舊書(shū)堆里,在故事的海洋中游蕩。一直到母親因等不到他回家而去尋找,才發(fā)現(xiàn)小吉米已經(jīng)在筐里抱著書(shū)睡著了。

“這是非常幸福的事情。”在那個(gè)書(shū)籍很難獲得的時(shí)代,作為新華書(shū)店職員的父親給予他的這些“小特權(quán)”,讓他從小就對(duì)閱讀產(chǎn)生了濃厚興趣。直至今日,坐在悉心打造的書(shū)房中,他仍對(duì)《中國(guó)歷史常識(shí)》小冊(cè)子中的故事記憶猶新,懷念著一知半解、洋洋得意地把那些故事講給同齡人聽(tīng)的“說(shuō)書(shū)童年”。

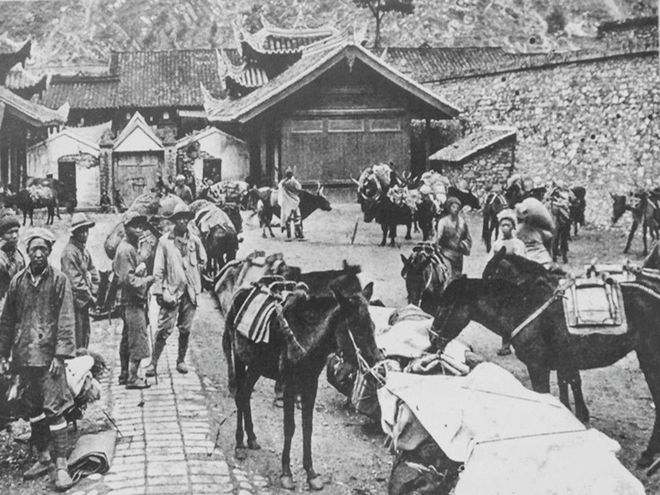

對(duì)吉米平階來(lái)說(shuō),那是個(gè)激蕩但厚積薄發(fā)的時(shí)期。“爐城四十八鍋莊”描繪了康定曾作為茶馬古道上漢藏貿(mào)易商埠的盛況。這48家鍋莊(即旅館驛站)不僅為遠(yuǎn)道而來(lái)的客商提供食宿,還充當(dāng)錢(qián)莊之用,是當(dāng)時(shí)舉足輕重的交易樞紐。“茶馬互市”讓這座小城迎來(lái)了經(jīng)貿(mào)的高峰,也帶來(lái)了文化的繁榮,隨著時(shí)間推移,雖有衰落、跌宕,但這種多元文化交融帶來(lái)的影響一直延續(xù)至今。

圖為爐城四十八鍋莊圖景,圖中地點(diǎn)為1929年康定北門(mén)市場(chǎng) 來(lái)源:甘孜日?qǐng)?bào)

多年后,吉米平階總以“文化交融的受益者”形容自己。多民族聚居的家鄉(xiāng)以包容開(kāi)放的性格塑造著他的文學(xué)風(fēng)格,也為他后續(xù)創(chuàng)作注入源源不斷的靈感素材。他在公眾號(hào)上連載的短篇小說(shuō)“阿古登巴如是說(shuō)”便以康定為原型,其中不少角色都從記憶中的家鄉(xiāng)提取派生而來(lái)。“當(dāng)然他們也都是虛構(gòu)的。”吉米平階笑著說(shuō),卻不語(yǔ)筆下人物立體而豐滿(mǎn)的靈魂。

二十世紀(jì)末的文學(xué)探索

從康定到北京,要先坐大巴到成都,再轉(zhuǎn)乘開(kāi)往北京的綠皮火車(chē)。1979年初秋,坐著硬座整整挨過(guò)兩天一夜的行程后,吉米平階抱著裝有中央民族學(xué)院(即如今的中央民族大學(xué))錄取通知書(shū)的書(shū)包下了火車(chē),“然后就這么還晃著神,一路叮叮咣啷就到了宿舍”,他回憶著北京初印象。

圖為大學(xué)時(shí)期的吉米平階

吉米平階開(kāi)啟寫(xiě)作,正源于這一種極其敏感的思緒。來(lái)年暑假回家,他坐上從瀘定開(kāi)往康定的老式客車(chē),客車(chē)吱吱呀呀地翻過(guò)一個(gè)又一個(gè)山頭。“五十多公里的路程搖了兩個(gè)多小時(shí)”,當(dāng)他終于看到流經(jīng)家鄉(xiāng)的折多河時(shí),歸心似箭化作難以言喻的情緒,于是便以《折多河》為名構(gòu)思了一首小詩(shī)。回鄉(xiāng)后,吉米平階拿著作品拜訪文學(xué)啟蒙先生張央。當(dāng)時(shí)張央已然在康巴文壇赫赫有名,在他的指導(dǎo)推薦下,《折多河》后來(lái)發(fā)表在《貢嘎山》雜志上,“這是我第一個(gè)印成鉛字的作品,得了十幾元的稿費(fèi),還請(qǐng)舍友們吃了一頓涮羊肉”。

圖為在民族文學(xué)雜志社任職期間,吉米平階(左一)和同事合影

此后很長(zhǎng)的時(shí)間里,詩(shī)歌成為他們那代人袒露勇氣的窗口,也成為吉米平階寄情抒懷的重要載體。詩(shī)中,有北京的煙火和遙遠(yuǎn)的家鄉(xiāng),有旺盛的思潮和飄搖的時(shí)代,不過(guò),更多的還是他和自己的對(duì)話(huà)。畢業(yè)后,他如愿成為一名文字工作者,加入民族文學(xué)雜志社,在小說(shuō)室分管西南片。吉米平階說(shuō),從某種程度來(lái)說(shuō),是文學(xué)選擇了他。

1997年,吉米平階的首作出版。“讀小說(shuō)、編小說(shuō),時(shí)間久了,慢慢就覺(jué)得有些東西用小說(shuō)來(lái)表達(dá),有點(diǎn)意思,于是開(kāi)始學(xué)寫(xiě)小說(shuō),就有了《北京藏人》。”盡管《北京藏人》是他的第一部小說(shuō)作品,但過(guò)去幾年,他從未停止過(guò)對(duì)小說(shuō)的琢磨和探索。

吉米平階在北京的那陣子,正值全球文學(xué)思潮涌入國(guó)門(mén),斑斕駁雜、光怪陸離的文學(xué)世界就這樣明晃晃地鋪展在眾人眼前。“它(小說(shuō))一直是一股風(fēng)潮接著一股風(fēng)潮發(fā)展的”,西南片區(qū)的文學(xué)發(fā)展亦是如此。作為小說(shuō)編輯,吉米平階明顯感受到當(dāng)時(shí)西藏文學(xué)受西方思潮的影響之深,“甚至我們很多作家也在刻意制造‘神秘’的標(biāo)簽,來(lái)表達(dá)遙遠(yuǎn)和不為人知的西藏”。

對(duì)這類(lèi)獵奇作品的批判聲音此消彼長(zhǎng),2006年,西藏的神秘面紗逐漸被真正揭開(kāi)。那一年,“世紀(jì)工程”青藏鐵路全線建成通車(chē)。

“我有一個(gè)夢(mèng)想”

2004年,作為中國(guó)作家協(xié)會(huì)援藏干部,吉米平階前往西藏文聯(lián)任職,主管西藏作家協(xié)會(huì)相關(guān)事宜。一間小辦公室、三個(gè)人和一股強(qiáng)烈的沖勁為他今后履職西藏埋下了種種機(jī)緣。

三年任期間,他不停開(kāi)展調(diào)研匯報(bào),推動(dòng)各省市作協(xié)對(duì)口援藏工作,“慢慢地,西藏作協(xié)的工作就恢復(fù)起來(lái)了”。援藏?fù)Q屆時(shí),他和同事們正忙于西藏文聯(lián)的換屆工作。忙完那一陣,援藏輪換工作也結(jié)束了,于是他順理成章地將任期延長(zhǎng)了一屆,后來(lái)在家人支持下,干脆就留下來(lái)了。

圖為在昌都市葉巴村駐村期間,吉米平階(左一)正在調(diào)研

就這樣,吉米平階在西藏一待就是近二十年,見(jiàn)證了西藏文學(xué)的再次復(fù)蘇和西藏經(jīng)濟(jì)社會(huì)的蓬勃發(fā)展。尤其是2012年,他作為西藏“強(qiáng)基礎(chǔ)惠民生”工作隊(duì)成員,在昌都市葉巴村與百姓同吃住的經(jīng)歷,讓他完完全全“彌補(bǔ)了基層生活經(jīng)驗(yàn)的不足”,感知到西藏深度融入國(guó)家發(fā)展大局的“進(jìn)行式”發(fā)展,并以此為土壤撰寫(xiě)了一部報(bào)告文學(xué)《葉巴紀(jì)事》。

從葉巴村返回拉薩的路上,吉米平階陷入了綿遠(yuǎn)的思緒中。在《葉巴紀(jì)事》后記中,他如是寫(xiě)道,“我夢(mèng)想有一天,家家都住進(jìn)改造好的房子,不要那么大,但既干凈又明亮;我夢(mèng)想科學(xué)家們能發(fā)明一種簡(jiǎn)單的發(fā)電裝置,提供給村里充足的電能,提灌上江水,世世代代臨江而居的葉巴人,再也不用看著滔滔的怒江天天為水發(fā)愁……”如今,西藏的發(fā)展成就已然打消了十年前他對(duì)這些夢(mèng)想是否能實(shí)現(xiàn)的惶惑,百姓生活富足、社會(huì)面貌發(fā)生翻天覆地的變化,連帶著文學(xué)也隨之愈加繁榮。

圖為駐村期間,吉米平階(右一)正在和當(dāng)?shù)卮迕窠徽?/p>

在西藏文學(xué)的發(fā)展歷程中,吉米平階感覺(jué)不僅是在參與完成一份工作,而是整個(gè)人的文學(xué)觀都受到了巨大的錘煉。曾經(jīng)聚焦在“己”的筆墨,如今都流淌在了祖國(guó)的大地上,“過(guò)去神秘化的東西少了,更多是真實(shí)的、鮮活的內(nèi)容。”他把這種轉(zhuǎn)變歸結(jié)為緊跟時(shí)代發(fā)展的必經(jīng)之路,以及當(dāng)下根植在心中的文化自信,“藏文化作為中華文化中璀璨的明珠,賦予我們的底氣,不是一般的。”

當(dāng)年抱著寫(xiě)滿(mǎn)詩(shī)歌稿紙的年輕人,現(xiàn)在已經(jīng)成長(zhǎng)為西藏文學(xué)界的前輩。回首吉米平階的文學(xué)履痕,無(wú)數(shù)個(gè)時(shí)代潮涌中奮力拼搏的瞬間仍在熠熠生輝。他曾站在西藏文學(xué)舞臺(tái)的追光里,如今,這束光里有了更多年輕的身影,他滔滔不絕地講述著當(dāng)前西藏文學(xué)“新人輩出”的勢(shì)頭,堅(jiān)定且欣慰地笑著:“大作品還在后頭呢!”(中國(guó)西藏網(wǎng) 記者/邊子捷 文中未注明來(lái)源圖片皆由受訪者提供)

記者手記:

成都深秋的一個(gè)午后,退休后的吉米平階正如往常一樣賦閑在家,寫(xiě)一些關(guān)于新作品的素材。記者與他對(duì)話(huà)的兩個(gè)小時(shí),像是打破日常節(jié)律的一枚石子,激起了記憶中那段“躺在藤編筐里”的往日漣漪。

這場(chǎng)訪談緣于今年7月。那時(shí),吉米平階個(gè)人公眾號(hào)上的連載小說(shuō)被選編出版為《藏地履痕》,作為西藏自治區(qū)成立60周年的獻(xiàn)禮。他與西藏文學(xué)之間的羈絆,不僅見(jiàn)證了文學(xué)本身的生生不息,更記錄下了西藏波瀾壯闊的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展歷程。從他的經(jīng)歷中,我們感受到了西藏文學(xué)與時(shí)代共生的蓬勃力量,看見(jiàn)了西藏文學(xué)工作者由他述到自述的轉(zhuǎn)變對(duì)“真實(shí)西藏呈現(xiàn)”的重要作用。可以說(shuō),西藏文學(xué)以紙筆,凝聚起民族情感認(rèn)同,將西藏故事融入中國(guó)發(fā)展的大敘事中,為鑄牢中華民族共同體意識(shí)提供滋養(yǎng)。通過(guò)時(shí)代人物的故事縮影看見(jiàn)西藏,正與“口述西藏”的欄目宗旨不謀而合。

訪談最后,記者問(wèn)及是否還會(huì)有其它的創(chuàng)作計(jì)劃,吉米平階笑著說(shuō):“還想寫(xiě)一個(gè)長(zhǎng)篇,不過(guò)題材暫時(shí)保密。”無(wú)論是康定的童年、北京的求學(xué)經(jīng)歷,還是西藏履職的歲月、成都的退休時(shí)光,文學(xué)早已成為他生命中不可分割的一部分,也在悄然間匯入了西藏文學(xué)的長(zhǎng)河。

版權(quán)聲明:凡注明“來(lái)源:中國(guó)西藏網(wǎng)”或“中國(guó)西藏網(wǎng)文”的所有作品,版權(quán)歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉(zhuǎn)載、摘編、引用,須注明來(lái)源中國(guó)西藏網(wǎng)和署著作者名,否則將追究相關(guān)法律責(zé)任。