2025年5月21日,我第一次走進位于西藏林芝市巴宜區(qū)更章門巴民族鄉(xiāng)的西藏火柴廠舊址。斑駁的磚墻爬滿青苔,屋頂?shù)臍埗绰┫率杪淙展猓瑝γ嫔贤噬臉?biāo)語依稀可辨。一陣微風(fēng)掠過破敗的廠房,卷起幾片枯葉,掀開了一段塵封的高原工業(yè)記憶。

圖為西藏火柴廠舊址

荒原創(chuàng)業(yè):建設(shè)熱潮中的工業(yè)萌芽

腳下凹凸不平的地面,曾是20世紀60年代,大批進藏干部、工人、技術(shù)人員跨越萬水千山,和西藏各族同胞攜手開拓輕工業(yè)版圖的起點。1965年,依托更章林場的基礎(chǔ),西藏森林工業(yè)公司正式成立,下屬易貢林場、更章林場、造紙廠、火柴廠等8個單位——而火柴廠的誕生,源于高原對“自主生火”的迫切渴望。

為了讓西藏擁有自己的火柴生產(chǎn)線,1965年9月至1966年7月,西藏森林工業(yè)公司選派李明勛帶領(lǐng)20人遠赴南通、上海、蘇州的老牌火柴廠,學(xué)習(xí)火柴制作。1966年2月,輕工業(yè)部上海輕工業(yè)設(shè)計院完成了火柴廠的整體設(shè)計:廠區(qū)建筑面積2030平方米,設(shè)計年產(chǎn)能2萬件,生產(chǎn)1.8×1.8×48毫米的長柄火柴。同年9月,50位從工布江達、尼木招來的合同工背著行囊進廠報到,與此同時,從上海、成都、合川火柴廠抽調(diào)的領(lǐng)導(dǎo)干部、技術(shù)師傅奔赴更章。

缺少先進的施工機械,大家就靠雙手搬磚運料,遇到技術(shù)難題,職工圍坐在一起討論。憑著這股“缺氧不缺精神”的勁頭,西藏森林工業(yè)公司火柴廠順利投產(chǎn)。1967年1月,西藏歷史上第一批本土生產(chǎn)的火柴出廠,火柴頭映紅了工人們的笑臉。這一年,工廠生產(chǎn)火柴2840件,供應(yīng)西藏市場。不到一年時間,從設(shè)計、施工到安裝、投產(chǎn),每一步都凝結(jié)著各族建設(shè)者的汗水,更離不開全國范圍內(nèi)設(shè)備、原材料、技術(shù)人員的火速支援——這束“工業(yè)星火”,是全國支援西藏的生動見證。

圖為火柴晾曬

輝煌歲月:雪域高原上的產(chǎn)業(yè)榮光

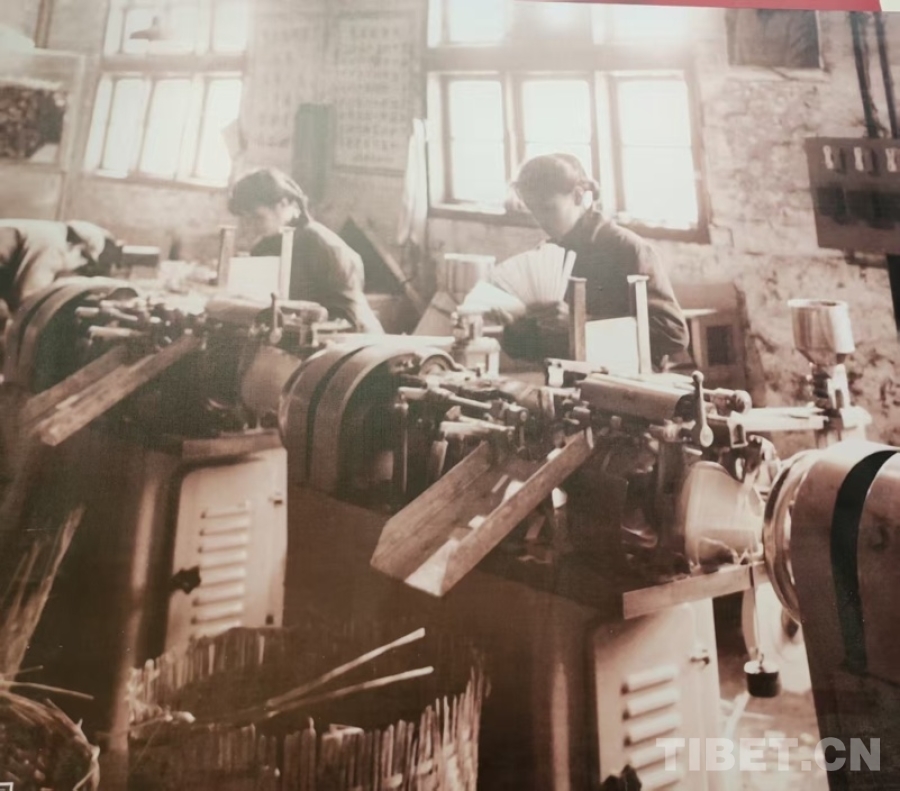

圖為西藏火柴廠生產(chǎn)車間

為了跟上發(fā)展步伐,1977年,新廠在原廠址附近破土動工。1979年竣工、1980年試產(chǎn)、1981年正式投產(chǎn),新廠生產(chǎn)建筑面積達5047平方米,生活建筑5071平方米,不僅更新了配套生產(chǎn)設(shè)備,還通了自來水,職工禮堂、食堂、澡堂、托兒所、理發(fā)室、醫(yī)務(wù)室一應(yīng)俱全,廠區(qū)周邊陸續(xù)有了商店、學(xué)校、郵局代辦點、銀行代辦點等,職工們再也不用為買塊肥皂跑幾十里路,孩子們能在廠區(qū)讀書,老人們有地方看病——曾經(jīng)的荒原,漸漸變成了充滿煙火氣的“工業(yè)小鎮(zhèn)”。

新廠的產(chǎn)品規(guī)格由原來的48毫米長梗火柴,改為生產(chǎn)48毫米和38毫米兩種規(guī)格,設(shè)計生產(chǎn)能力4—5萬件,人員編制298人。1983年,工廠創(chuàng)下歷史最高產(chǎn)量35030件。從20世紀60年代建廠,火柴廠先后紅火了近20年,與拉薩皮革廠、拉薩水泥廠、西藏林芝毛紡廠并肩,被譽為西藏工業(yè)的“四朵金花”,生產(chǎn)的產(chǎn)品,點亮了高原的萬家燈火,也撐起了西藏工業(yè)的早期脊梁。

圖為西藏火柴廠火柴盒、餐票等

轉(zhuǎn)型掙扎:時代變革中的艱難跋涉

黨的十一屆三中全會后,中國經(jīng)濟逐步轉(zhuǎn)向市場化,西藏火柴廠的職工們也曾憑著“連軸加班”的熱情追趕浪潮——車間里機器轟鳴,職工們夜以繼日,想靠產(chǎn)量穩(wěn)住市場。可時代的浪潮來得太快:1985年,統(tǒng)購包銷政策取消,工廠必須獨立經(jīng)營、自產(chǎn)自銷、自負盈虧;更嚴峻的是,打火機開始涌入市場,小巧便攜的打火機,漸漸取代了火柴,全國火柴行業(yè)迎來“寒冬”,西藏火柴廠的經(jīng)營愈發(fā)艱難。

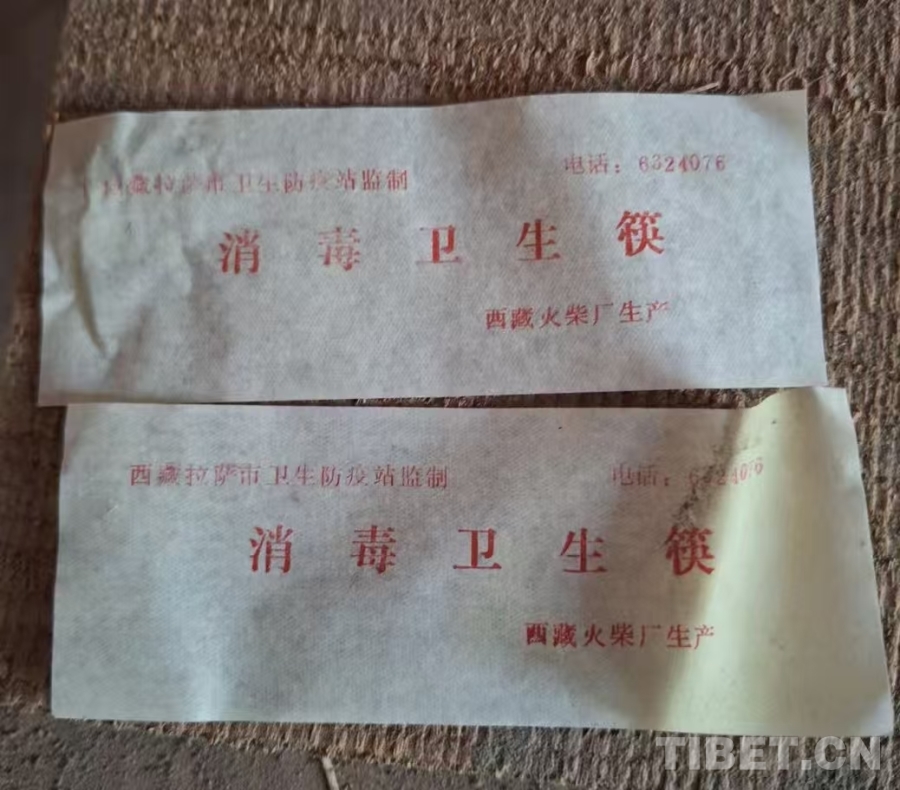

圖為西藏火柴廠生產(chǎn)的消毒衛(wèi)生筷標(biāo)簽

可市場的沖擊終究難以抵擋,進入90年代,西藏火柴廠的訂單越來越少,機器運轉(zhuǎn)的聲音漸漸稀疏。1998年,西藏火柴廠正式停產(chǎn)——那束曾照亮高原的“工業(yè)星火”,熄滅在時代的轉(zhuǎn)折里。

西藏火柴廠是高原工業(yè)史的一座豐碑,它見證了從計劃經(jīng)濟到市場經(jīng)濟的時代跨越,銘記著各族建設(shè)者團結(jié)奮斗的足跡!如今,站在西藏火柴廠舊址,荒草從建筑的裂縫中鉆出來,在風(fēng)中輕輕搖曳;麻雀在空蕩的廠房里展翅,清脆的叫聲更顯寂靜。唯有那些殘垣斷壁,仍倔強地留存著工業(yè)時代的印記:墻上模糊的生產(chǎn)標(biāo)語、地面磨損的機器基座、角落里腐朽的火柴盒模具、地面上散落的餐票……都在訴說著一代高原建設(shè)者的青春與汗水。(中國西藏網(wǎng) 通訊員/張慶沖)

版權(quán)聲明:凡注明“來源:中國西藏網(wǎng)”或“中國西藏網(wǎng)文”的所有作品,版權(quán)歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉(zhuǎn)載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網(wǎng)和署著作者名,否則將追究相關(guān)法律責(zé)任。