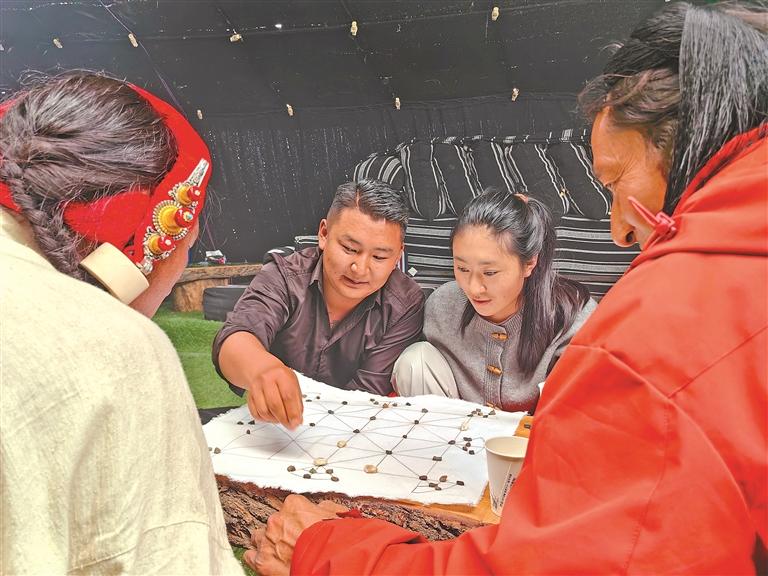

圖為賽馬節上,人們體驗藏棋文化。

圖為那曲河。

圖為大地之樹與公路。

這是中國大地上一片高亢而廣袤的草原,其位于昆侖山脈、唐古拉山脈和岡底斯山脈、念青唐古拉山脈之間,整體地勢高峻,平均海拔4500米,漫長的寒季長達9個月。人們稱這片區域為“羌塘”,意為北方高原,也叫做“藏北”。按今天行政區劃,“藏北”以那曲市為主體、輻射周邊牧業區域。

作為長江、怒江、瀾滄江、拉薩河等的江河源頭,因地處青藏高原腹地,這里既是青藏高原上的陸路交通樞紐,也是各民族交往交流交融的重要場域,藏北草原一直發揮著地理接通、政治聯通、文化融通的重要作用。

山

高原脊柱

于高山之巔,方見大河奔涌;于群峰之上,更覺長風浩蕩。

一條條雄偉山脈聳立于青藏高原,共同托舉起“世界屋脊”的脊梁。藏北草原靜臥于昆侖山、唐古拉山和岡底斯山、念青唐古拉山的臂彎之中,這里既是眾多江河的源頭,更是國家生態安全屏障的重要組成部分。

唐古拉山脈橫亙青藏高原中部,西入羌塘腹心,東南延伸至橫斷山脈,是青藏高原中部的最高山脈,中國科學院青藏高原研究所丁林院士稱其為“中央分水嶺”“青藏高原的脊柱”“青藏高原中央山脈”。

在唐古拉山脈南北兩側,中華民族的“生命之源”悄然孕育。長江及怒江兩條大河化滴水于寒冰,成江河于神州,接納百川、匯聚千流、綿延萬里,跨越三級地理階梯,融入汪洋大海。

滔滔江河的詩意浪漫與超級山脈的雄壯偉岸,在唐古拉的江源之地完美融合。

這道看似不可逾越的雪域屏障,實則是各民族交往交流交融的立體通途,歷史上一直是各民族互動往來的重要通道。

近東西向延伸的唐古拉山脈,天然形成了連接中原地區與青藏高原的地理走廊,為各民族之間的往來提供了地緣上的便利。比如,茶馬古道、清代青藏官道等等。在不同時期,隨著跨區域、大范圍的政治、經濟、文化等交流,一些山口成為重要的交通地理標志。正如當地諺語所言:“查吾、康給、當拉三條路,漢、藏、蒙古大通道。”

這諸多的山口,賦予了唐古拉山脈青藏高原通衢的重要特質,聯通著西藏與祖國各地的廣大地區,使其成為人們立足高原、胸懷祖國的時空坐標,成為見證各民族交往交流交融的重要文化意象。

湖

文明肇始

草原蒼茫,這里高寒的自然環境極其惡劣,對人類的生存、遷徙以及對自然環境資源的開發利用構成了嚴峻挑戰。然而,事實不僅并非如此,甚至呈現了截然相反的面貌——這里曾經是青藏高原早期文明的一個重要區域。

20世紀 80 年代,考古工作者在無人區的加林山和夏倉山等地,發現了描繪放牧、遷徙、狩獵等場景的巖畫,將藏北的人類活動史推至數千年前。

2013年,考古工作者在羌塘那曲的錯鄂湖畔發現了尼阿底遺址。這是一處原地埋藏的舊石器時代曠野遺址,也是青藏高原腹地首次發現具有確切地層和年代學依據的舊石器時代考古遺址,對于探討青藏高原人群遷徙和文化交流具有重要意義。自 2016 年實施考古發掘以來,該遺址已出土石片、石葉等文物約 5000 件,光釋光測年法結果顯示,該遺址至少距今4萬—3萬年。

藏北草原西部平均海拔4700多米,降水量少,氣候惡劣,植被稀疏,但考古發現顯示,這里是青藏高原舊石器、新石器和早期金屬時代文物發現的主要集中地,古人類活動相當頻繁。

大湖地帶,人群生息繁衍,今天的藏北,湖泊總面積占我國湖泊總面積的25%,是世界上海拔最高的內流區,也是世界上湖泊數量最多、湖面最高的高原湖區。

以色林錯為中心,扎加藏布、波曲藏布、永珠藏布、申扎藏布等內流水系常年或季節性匯入腹地各個湖泊,像大地的血管和經脈一樣連接起木糾錯、錯鄂、越恰錯、格仁錯、孜桂錯、吳如錯、恰桂錯、賽布錯等諸多湖泊,組成了一個封閉的內陸湖泊群。

遠古的人們在湖與湖之間往來流動,探索嶄新的環境,尋找更好的草場,結交更遠的朋友,用石器敲擊出青藏高原早期文明的節拍。由此,藏北草原的眾多湖泊特別是大湖成為早期古人類生產生活、社會交往的區域中心,在中華文明多元一體演進格局中留下了重要印跡。

河

百川匯流

巍巍雪山環繞,滔滔江河奔涌。

那曲,作為最能代表藏北的地區之一。藏語中的“那曲”,蒙古語稱為“喀喇烏蘇”,漢語則譯為“黑水”或“黑河”。長期以來,“那曲”“喀拉烏蘇”“黑水”“黑河”等名稱一直沿用。從歷史角度來看,“那曲”地域名稱的變遷與演化,經歷了多個歷史階段的沉淀與轉化,蘊含著深厚的社會背景與文化脈絡,生動體現了各民族的交往交流交融。

最初,“那曲”指代范圍相對狹小、具體,相當長時間內只是作為一處河流名稱而存在。正是這條河流滋養了藏北草原。從元朝到明末清初,隨著生活在青海、新疆的蒙古各部等經唐古拉山進入拉薩,藏北地域的地名開始越來越多地具有了多民族文化色彩,也從一個側面體現了中央王朝對邊疆地區的治理成效。

清代,那曲見證了維護國家統一的重要歷史時刻。清康熙五十六年(公元 1717 年),居住在新疆的蒙古準噶爾部占據拉薩。康熙帝兩次派兵“驅準保藏”,恢復西藏秩序、維護邊疆穩定。由此,清朝中央政府進一步加強了對西藏地方的管理,也促使那曲成為了西藏的“北大門”。

西藏和平解放后,這一地域名稱又經歷了黑河基巧辦事處、黑河專區、那曲地區到如今那曲市的政區變化。從“那曲”到“喀拉烏蘇”,再到“黑河”,最終回歸“那曲”,每一次名稱的變化,不僅是語言形式的更迭,也是歷史脈絡的延續,更承載著特定歷史時期的政治、文化與民族關系,反映了不同民族在這一地域的互動、融合與共存。可見,那曲地名的演化過程既是地域名稱的演變史,也承載著多民族共同書寫的地域記憶與文化認同,生動展現了那曲市作為文化交匯之地的獨特魅力與深厚底蘊。

路

漢藏金橋

長江和怒江的源頭區域就位于藏北草原。在過去,河流上源有很多渡口,像拜都渡口、班禪渡口、白塔渡口、七渡口等等。這一個個渡口與唐古拉山脈的一個個山口相連,便勾畫出了一條條進出藏路線,聯系著高原大地與中原各地。如果說橋梁是承載著行人往來、連接兩岸的短距離道路,那么經渡口、山口一直延伸的路,就是溝通西藏高原與祖國各地的長距離橋梁。

馱鈴陣陣,古道悠悠,藏北的一條條路,在促進交流與溝通方面發揮著重要作用,帶來了便利、希望、吉祥和繁榮。

在藏族人民心中,這每一條通往祖國各地的道路,都顯得尤為珍貴,就如同黃金一般寶貴,就如同橋梁一般關鍵。人們便形象地稱之為“漢藏金橋”或“漢藏黃金橋”,代表著漢藏各民族之間深厚情感和歷史聯系。

那曲市的地名文化具有濃厚的古道色彩、深入的文化交融。像甲蕃卓拉木(漢藏通道)、甲蕃沖拉木(漢藏商道)、甲蕃拉木欽(漢藏大道)、甲拉木(通往漢地之路)、恰拉木(茶路)、竹貝加拉木(客商大道)、索拉木甲格(蒙古大道)、金珠拉木(解放路)等民間的古道叫法,都烙刻著各民族交往交流交融的印記,與“漢藏金橋”一樣,是漢藏各民族交融千年大通道的歷史記憶,是重要的線路文化遺產。

“漢藏金橋”并非指哪一條具體的線路,只要哪一條路占據歷史舞臺、發揮重要作用,西藏的人們便賦予這一美好的寓意,泛指其在溝通西藏地方與祖國各地及在溝通藏族與兄弟民族關系中發揮橋梁紐帶作用,像唐蕃古道、清代川藏官道都有著這樣的美譽。

在當地的民間口傳記憶里,像文成公主、蒙古人、青海商人、十八軍戰士都在藏北草原留下過足跡和故事,串聯著中華千年時光,溝通著神州千里河山。這一條條縱橫草原的道路都是連接雪域高原與黃土高原、華北平原、北方草原的橋梁紐帶和重要通道,不斷見證著人們開拓高原的卓越能力,展現著藏北區域的流動聯動互動與交往交流交融,激昂著與歷史一同奔涌的時代脈搏和建設豪情。

在各個歷史階段,藏北都是連接高原與祖國各地的重要交通廊道和高地。到了今天,青藏公路、青藏鐵路、國道317線、國道345線、國道349線和通信、電力、油氣等“生命線”穿境而過,這既與歷史上的道路發展一脈相承,也在歷史的變遷中不斷奏響著時代新聲。

草

希望原野

曾經,藏北的牧民居荒原、曠野,“逐水草、事畜牧”,草地畜牧業是他們賴以生存的傳統生計方式。

“人靠畜,畜靠草。”這是藏北牧民對草—畜—人關系樸素而準確的概括。廣袤的藏北草原上,主要有“邦雜”草和“納雜”草兩類。前者生長在平地和山坡上,后者生長在河流兩旁和沼澤地帶。“三月草發芽,四月黃綠雜,五月山川青,六月草豐盛,七月草花開,八月草尖黃,九月遍地黃。”牧民們早已將牧草的生長規律熟記于心。

而藏北草原的牲畜種類主要有牦牛、綿羊、山羊和馬。以前的牧民,在這里過著逐草而居、靠天養畜的游牧生活,放牧的場景刻畫在那曲民歌中:“牦牛是山崖的裝飾,在那山崖上,牦牛多么威武;綿羊是草場的裝飾,在那草場上,綿羊像白云朵朵;馬是壩子的裝飾,在那壩子上,駿馬像彩虹閃爍。”

每逢草原夏季,雨水豐沛,綠茵如毯,牦牛成群,正是生產牛奶、酸奶、酥油等畜產品的好時節。夕陽斜下,暮歸之時,擠奶、補飼,牧人的辛勤勞作換來了一天的滿滿收獲。

時至今日,此情此景,依稀如昨,但牧民們的生活卻發生了巨大變化。

2006年,西藏自治區啟動“農牧民安居工程”,那曲市作為西藏面積最大、海拔最高的地區,累計投入23.6億元,新建改造住房4.2萬戶,惠及16.8萬人。

近年來,那曲市各級政府根據高寒牧區的實際情況,一體推進牧業生產、牧民生活、牧區生態和基層治理提質增效,持續推進高寒牧區發展新實踐。

從馬背、摩托到汽車、火車,從帳篷、土房到新居,從土路、柏油路到高速公路,再到隨處可見的5G基站信號塔、電網鐵塔、電商驛站……“真是天翻地覆的變化!我們的幸福生活節節攀升!”伴隨著時代的發展,藏北牧民們的獲得感、幸福感、安全感日益增強。

藏北草原,以山為脊柱,以湖為搖籃,以河為血脈,以路為紐帶,以草為根基,在漫長的時光中塑造了獨特的地理格局與文明進程。從尼阿底遺址的石器敲擊,到今日公路鐵路的縱橫延伸;從游牧民族的逐水草而歌,到安居樂業帶來的嶄新生活,藏北草原始終以其博大的胸懷,融合著傳統與現代,持續書寫著生態屏障、交通樞紐與文化熔爐的壯麗詩篇。

這片土地,不僅是地理意義上的“大道通衢”,更是各民族交往交流交融、共同邁向繁榮發展的希望原野。

版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。