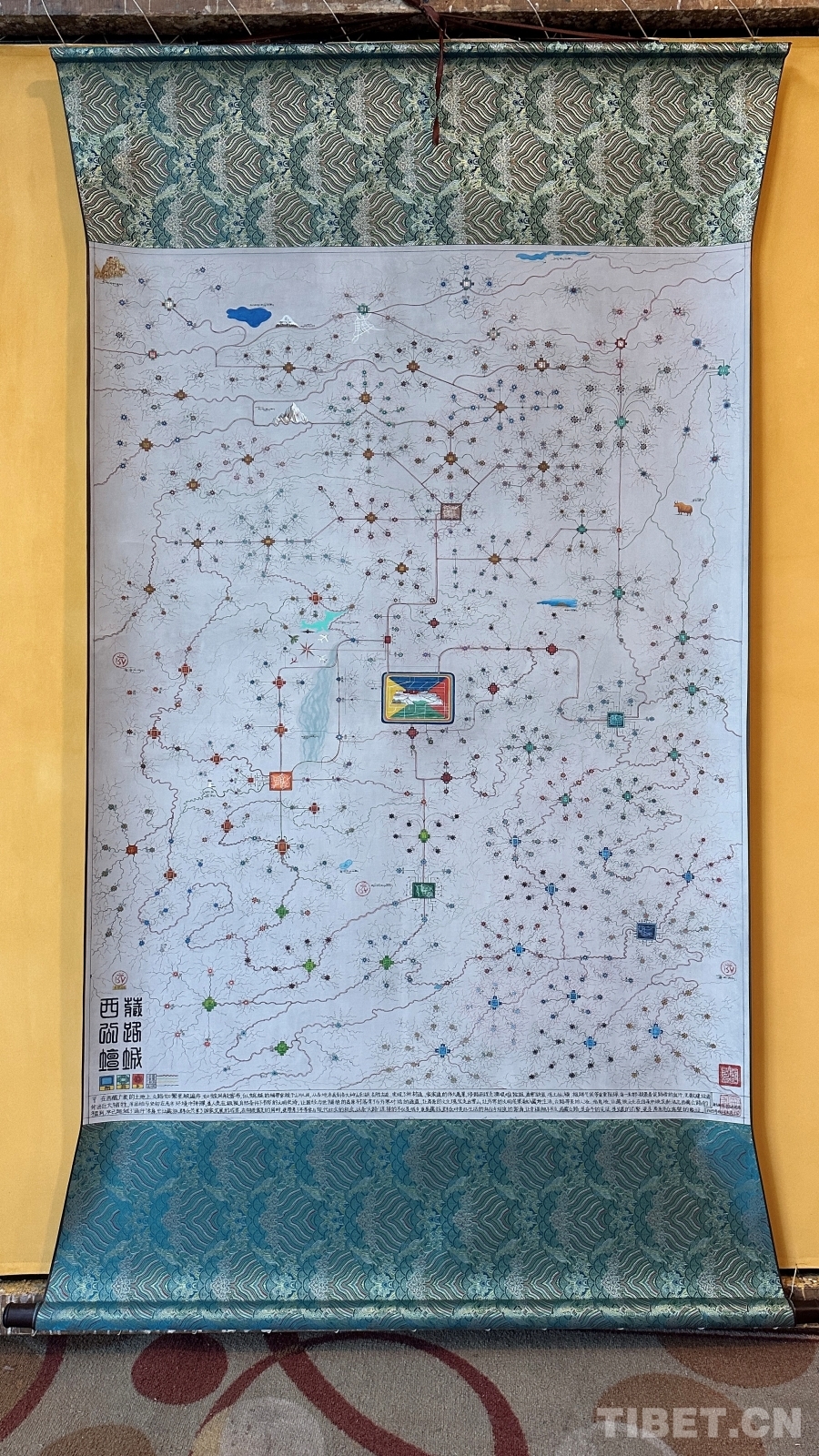

在西藏自治區成立60周年之際,民間職業唐卡畫師拉歐達布完成了一件創新唐卡作品《西藏公路壇城》。這幅寬93厘米、高123厘米的布面唐卡,不僅是對“兩路”精神的藝術致敬,更是一位西藏藝術家用畫筆記錄下的時代變遷。

圖為拉歐達布創作的唐卡作品《西藏公路壇城》

山里人的公路記憶

拉歐達布是一位來自西藏山南加查縣的唐卡畫師。出生于西藏山南加查縣拉綏鄉一個農牧家庭的他,是家鄉走出的第二個大學生。2008年,拉歐達布從中國農業大學農業工程專業畢業后,沒有選擇考公務員,而是回到拉薩學習唐卡自主創業。他拜在畫師次仁旺堆門下,從描線、調色到人物比例一點點練習。為了生活,他同時在工地和畫坊打工。三年后,他開始獨立創作唐卡,逐漸接到一些寺廟與個人的委托。他發現傳統唐卡雖然形式嚴謹,但在構圖與色彩上仍有改進空間,于是嘗試在傳統技法中加入現代繪畫的視覺處理。

作為土生土長的大山人,拉歐達布對西藏公路變遷有著切身體會。“小時候,來澤當需要翻越布丹拉山,只有土路,我們常常是搭貨車出行。”他回憶道,從家鄉到最近的澤當市,80公里路程需要走11個多小時。1997年,達布考上了湖北省沙市六中,第一次坐車翻越這座大山去上學。“我們穿了全身新衣服,結果在半山腰車子陷進泥里,所有人都要下車推車,新衣服全弄臟了。”更驚險的是,車輛在臨近山頂時突然失控,險些墜崖。那時,人們往返家鄉常常是搭乘運木材的東風卡車,人站在堆滿的木材頂上,一站就是八九個小時,經常看到翻車事故。

轉機發生在2008年,從澤當到加查的沿江公路開始修建。同時,原來的布丹拉盤山公路也變成了更加安全的雙車道。達布在2013年考取駕照后也買了車,先是轎車,但因路況不好導致損壞嚴重,后來換成了越野車。到2018年,從加查到澤當的沿江公路通了,但仍然是土路狀態,在修期間有時候也需要翻越布丹拉山。盡管如此,在那期間,加查縣里一下子就有了兩三百輛越野私家車,后來沿江公路鋪成柏油路之后購買私家車的人越來越多了起來。

每一次踏上回家的路,達布心里總是感慨萬千。他動情地說:“是眾多無名建設者的犧牲,鑄就了西藏交通的奇跡。截至2025年,西藏公路里程已達到十二萬四千多公里,真正實現了從零到數十萬里的跨越。”如今,在西藏的深山水林之間,公路如蛛網般密布,從全國各地聯接西藏各地市縣,實現了村村通,家家戶戶都享受到公路交通帶來的便利。

傳統與創新的藝術探索

路的變化,成為達布創作的動機。在藝術形式上,達布選擇了傳統的唐卡技法和材質,但在構圖上大膽創新,采用了壇城的美學樣式。“純白的畫布上用無數條線描,更適合表達公路連綿蜿蜒、百折千回的特征。”他使用礦彩進行局部渲染,裝裱方式則借鑒了現代國畫。

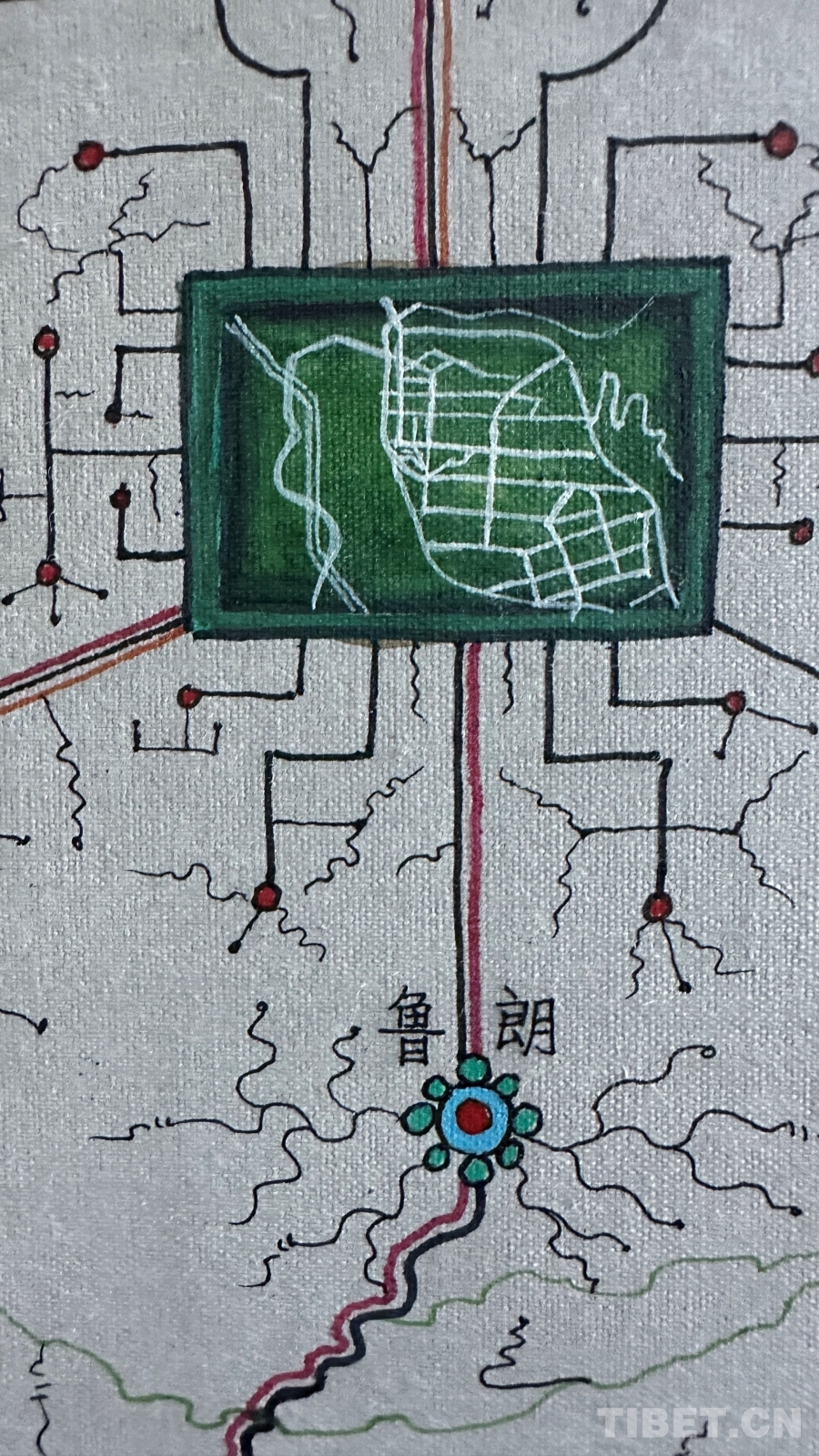

創作過程中最大的困難是如何藝術地表現公路網絡。“我通過分析現代地圖、衛星導航、古代寶藏圖和手繪地圖,發現西藏公路是順應地貌修建的。”達布描述著他的發現,“沿著河流,一條河有幾個分支就有幾條路;沿著山谷,一個大山谷有幾個小山溝就有幾條路。俯看就像一棵大樹,又像是電腦芯片,一條主干道邊上分出無數支線。”

這幅唐卡嚴格依據最新版的中國地圖、西藏交通旅游地圖,以及多個衛星地圖和導航系統繪制,同時參考了西藏人民政府網公布的行政區域資料。它以拉薩市(布達拉宮)為中心,用六種顏色代表六個地級市和一個地區,各市區域管轄下的縣鄉鎮用不同顏色相互區分。

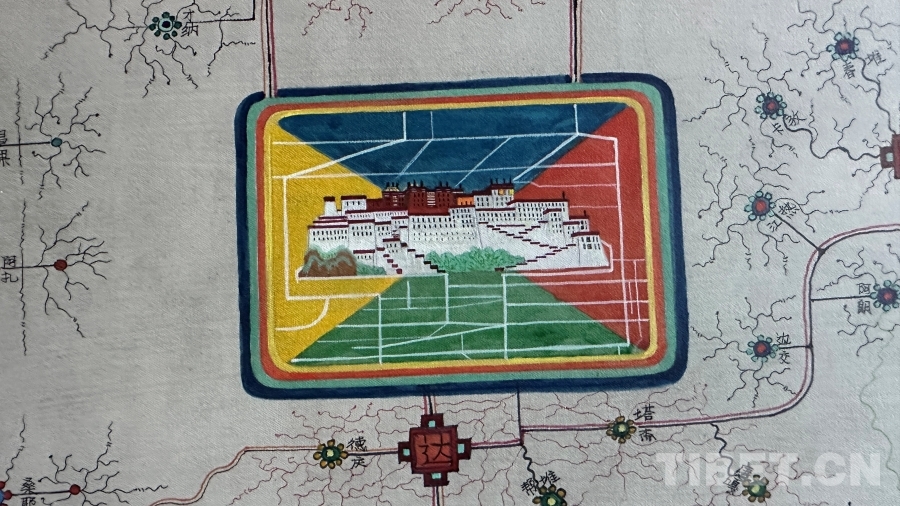

圖為唐卡作品局部

壇城在唐卡中體現以水土風火為基礎形成的高度抽象的宇宙形態,壇城可以理解為世界,人們以壇城為比喻某地某物為重點或主要的“中心”觀,如岡仁波齊為世界(壇城)的中心、大昭寺為西藏的中心等等。這幅畫以布達拉宮作為拉薩市中心地標建筑,公路從全國任何一個地方都能抵達拉薩市中心,又從拉薩通往西藏任何邊境地方的縣鄉村到家門口,就像壇城畫中復雜的線條表現宇宙元素一樣,把西藏公路的繁雜性和數以萬計的里程抽象化表達,卻也不失唐卡本身的傳統味道。

達布詳細解釋了這幅唐卡的圖像系統:正方形代表市、區,內部畫有該市區主干道地圖;十字方形代表縣;圓形寶石形代表鄉鎮;藏文“嗡”字代表名勝古跡;此唐卡以黑線為所有公路基礎線,黑線邊上的紅黃線代表國道和高速,綠線代表省道,黑細線代表縣鄉鎮及村級公路。沿途還繪制了珠峰、古格王國遺址、納木錯等代表性景點,并用藏文標注名稱。

具體而言,畫面上方赭石色代表日喀則市及各縣鄉鎮,再往上的白色區域是以嘎爾縣為中心的阿里地區;左側菊黃色為山南市;右側深綠色是那曲市;下方草綠色為林芝市;右下方藍色則是昌都市。

圖為唐卡作品局部

作為一件與地圖密切相關的作品,達布主要依據公路主線和國家公布的行政區域進行描繪,對于一些在常用地圖上無法精確定位的地名,采取了審慎態度。達布還追溯了西藏的地圖繪制傳統,認為可以從著名的《西藏鎮魔圖》開始算起。然而,創作中的挑戰并沒有阻礙他的創作熱情。“畫著這幅畫,我覺得這是一個普通唐卡畫師用畫筆感恩當下,是對歷史的真實記錄,對偉大工程成果的贊揚,也是對傳統唐卡表現形式的突破和思考。”

圖為唐卡作品局部

以路為筆,勾勒時代印記

公路的延伸不僅改變了交通條件,更深刻影響了人們的生活方式和思想觀念。達布觀察到,公路修通后,老百姓的收入來源更加多元,從過去依賴放牧、蟲草和傳統手工藝,擴展到運輸、建筑、電力建設等多個領域。

“更重要的是觀念的變化。”達布說,“年輕人更愿意走出去,到外面打工闖蕩。”視野開闊了,選擇也更加準確。在達布看來,在了解了很多不同的生活方式之后,通過自己的理解再去選擇,才是真正意義上的幸福生活,而不是在過去眼界有限之下情況下的隨波逐流。

這幅《西藏公路壇城》超越了傳統唐卡的內涵,成為記錄時代的藝術文獻。達布以一名藝術家的獨特視角,將個人的成長記憶與西藏的發展歷程融為一體,嘗試在傳統唐卡技藝與現代主題之間找到了平衡點。

當被問及為何選擇公路作為主題時,達布認為公路涉及每一個家庭、每一個人。因為有路,大家才會買汽車,才能享受現代化生活。這是公路帶來的福利。

每一筆勾勒,不僅是道路的軌跡,更是一個時代的印記;每一抹色彩,不僅是地域的區分,更是生命的溫度。在這幅創新唐卡中,我們看到的不僅是西藏公路網絡的物質形態,更是一個民族走向現代化的精神歷程。(中國西藏網 文/劉冬梅 供圖/拉歐達布)

圖為唐卡作品局部

版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。