【人物介紹】

王藏江,河南林州人,本科文化,1974年12月入伍,大校軍銜,原任武警某部參謀長等職。戍邊西藏30余年。2007年退休后進入翰林國畫院,師從山水畫家陳乃健和工筆畫家屈龍搏,形成了獨特的西藏雪山山水畫風格,在省市各種展覽中多次獲獎。尤其技法獨特的西藏藍天白云,給人以心曠神怡的藝術享受。現為西藏美術家協會會員,西藏黃河詩書畫院副院長。

走進王藏江位于四川成都家中的畫室,碧空如洗、白云悠游、雪峰巍峨、峽谷深邃、布達拉宮聳立山巔……雄渾的高原風情撲面而來,氣勢磅礴的國畫令人頓感胸襟開闊,仿佛置身高天厚土的西藏。

“這些云是用留白的方式留出來的。在西藏戍邊30多年,最難忘的就是西藏的藍天白云,變化萬千,特別的美。”王藏江微笑著端詳這些飽含他情感的畫作,思緒又飄向了令他魂牽夢繞的高原……

圖為王藏江與他的國畫作品《珠穆朗瑪》

矢志從軍赴高原 樂在天涯斗風雪

戴著金絲邊眼鏡的王藏江,已年過七旬,身材魁梧,聲音洪亮,腰背筆挺,昂首闊步,看上去不過五十多歲,書畫家的儒雅氣質中有著軍人特有的英武。他與西藏深深的情感聯結,要從少年的從軍夢說起。

王藏江出生在河南省林州一個農民家庭。家中6個孩子,全靠父親一人勞動。雖然生活困難,但父親甚至賣了口糧湊錢也要把他送進學校讀書。那時,除了過年可以玩一天,其他時間放學后,他都要干活掙工分。小小年紀他明白,學習機會來之不易,因此格外刻苦,成績優異。高中畢業后,為補貼家用王藏江開始走南闖北打工。生活雖清貧,但還好有書籍,給了他豐富的精神世界,也讓他找到了真正的人生目標——從軍。

1974年12月冬季征兵時,盡管孩子尚不滿周歲,但王藏江對軍營的渴望愈發強烈。作為初中同學,愛人深知他的志向,支持他入伍。王藏江如愿成為了一名解放軍戰士。

從四川成都到西藏昌都后,王藏江迎來了一系列考驗。

那時,在西藏大部分地區還無法種菜,極少有新鮮蔬菜和水果供應。相比單調的飲食,更加難熬的是缺氧。王藏江和戰友們高反嚴重,常常嘴唇發紫、呼吸困難、劇烈頭痛。4、5月份又是大風天,風卷黃沙遮天蔽日,大家眼中口中都是沙土。但風沙擋不住高原強烈的紫外線,作為通信兵,他們每天要手拿十幾斤重的線拐,反復模擬戰場跑步放線,手磨破了,鞋子磨穿了,幾個月下來,大家的皮膚也被高原紫外線嚴重灼傷,稚嫩的臉龐都褪了一層皮。大家深刻體會到了西藏的艱苦。但王藏江心里卻很高興:“我想,西藏真是一個鍛煉人的好地方,越苦越能磨煉意志,樂在天涯斗風雪。”

視人民為父母 與群眾心連心

圖為1986年8月,王藏江于廊坊武警學院畢業前在首都機場邊檢站實習

1980年,王藏江從昌都軍分區調往拉薩,參與組建武警西藏邊防部隊。他入了黨提了干。1984年9月,經全軍統考,他入讀河北省廊坊武警學院。畢業后,他回到西藏,繼續履職近30年。

《愛我中華》是一首特別能表達王藏江深刻感受的歌曲,“五十六個民族兄弟姐妹就是一家人,鑄牢中華民族共同體意識就是大家要像石榴籽一樣緊緊抱在一起,休戚與共、榮辱與共。從軍隊到地方都要搞好民族關系,這是決定我們黨事業成敗的關鍵因素。”回溯30多年的西藏記憶,許多震撼心靈的軍民深情往事仍歷歷在目。

“在邊境地區,群眾對解放軍非常愛護喜歡,解放軍對老百姓也非常熱愛,建立了很好的感情。當時剛到西藏不久,一次下鄉途中離目的地還有一段距離,天黑了,下著大雪非常冷,我們只好住老百姓的帳篷。老百姓一個勁兒地用藏語說‘金珠瑪米,修頓家,家通’,意思是‘解放軍,請坐,喝茶’。幫我們打好熱騰騰的酥油茶后,在倒進碗里前,為了照顧我們的衛生習慣,還特地用系在腰間的邦典(一種女性使用的圍裙)細細擦拭茶碗。這一碗熱乎乎的酥油茶喝到嘴里,身上和心里都是暖洋洋的。”

“另一次,我們赴察隅執行任務,當地的僜人老百姓看到我們總在野外架線很辛苦,就自發用背簍背著自家種的菜來到營房門口,看到戰士們出來了,把菜倒下轉身就走,任憑戰士們好說歹說就是堅決不收錢,第二天繼續來送菜。這件事感動了所有官兵。”

“西藏各族群眾對解放軍的好發自內心,特別質樸,所以我們都對西藏老百姓有著深深的感情。”王藏江說,當時的邊境地區缺醫少藥,老百姓生病了前來求助,部隊就會派員給予幫助,有衛生員和藥品的單位,一定會為老百姓送醫送藥。雖然條件艱苦,但軍隊與人民群眾的血肉聯系反而更加緊密了。

為了更好地與老百姓交流,王藏江積極學習藏語,剛開始還鬧出了笑話。“駐地地方領導和群眾經常來看望慰問我們,一次,我在營區遇到了一位來看望大家的地方領導,就想練習一下剛學的藏語,我熱情地招呼‘書記,噶瑪吉!’對方聽后愣了一下回答‘哦呀哦呀(藏語中表示肯定的語氣詞)’。事后我才知道,我把意思說反了:‘噶瑪吉’是‘不辛苦’,‘噶吉’才是‘辛苦’。這事后來還被書記拿來跟我開玩笑。”

除了嚴寒,更折磨人的是缺氧。“最艱苦的是日喀則的仲巴縣,平均海拔超過5000米,每次到這里都頭疼欲裂。守護祖國邊境線的戰士們嚴重缺氧,個個嘴唇發紫。如果沒有始終把祖國和人民的利益放在首位的堅定信念,不可能堅持得下來。”

作為軍人,隨時需要沖鋒陷陣。“上世紀80年代中印關系一度緊張。有一年,我休假回老家剛3天,就收到部隊急電。歸隊后立即趕往邊境前線,山頭上兩軍對峙,雙方僅相隔二、三百米。天下著雨非常冷,我們一個排的戰士正在進行輪換,官兵們抱著被子從山上下來,渾身濕透,連被子都是濕的。當我走到臨時搭建的簡易營區大門時,遠遠望去,上面書寫的‘士兵萬歲’四個大字令我深受震撼。心里裝著祖國和人民、用生命捍衛祖國的領土的戰士們當得起這四個字,無愧于這四個字。”

圖為王藏江在西藏工作時的留影

軍人對上戰場是有心理準備的,但在西藏還有許多隱蔽的危險。“西藏最邊遠的阿里地區海拔高還沒有路,全是戈壁灘。一次我們到阿里普蘭縣下鄉,路過一條沒有橋的河,只能從河里沖過去。那天剛下了雨,河水猛漲,看不清水情,車到河中心被一塊石頭卡住了,瞬間河水就涌進車來,一下就漲到了齊胸高!”危急時刻,王藏江和戰友們一起打開了一個車窗,大家爬到車頂等待救援。附近派出所得知情況后,派車來救援,結果拖車鋼絲繩崩斷,救援車輛也落入了河中。附近的老百姓看到后趕緊報告了當地政府,政府找到當時在那里修公路的路橋公司,公司組織了30多位民工用繩子才把兩輛車拖出來。這樣的險情在西藏時有發生,“下鄉途中車輛經常落水、拋錨。有時候天寒地凍,車走不了,人就會失溫,非常危險。”

守邊強國男兒志 自古忠孝難兩全

34年時光,懷著對祖國和人民的摯愛,王藏江為建設邊防、保衛邊防,維護邊境地區的和平與安寧奉獻了青春與智慧,也成為了部隊領導,多次榮獲表彰、嘉獎。但王藏江心底也藏著許多對家人的愧疚。

盡管起初父親反對王藏江參軍,但他理解父親的無奈,心里從未抱怨過父親。“天下父母心啊,誰不疼愛自己的孩子呢?”在王藏江到西藏服役后,父親非常關心他,“工作順利不順利?”“在西藏吃不吃苦?”一句句跨越千山萬水的問候讓父子間的感情愈加深厚。“1981年,我到四川接新兵時,父親來探望,看到那么多年輕人入伍,精神抖擻地在訓練,父親感到很為我驕傲。”

然而,1999年的一天下午,父親回家后突然倒在了地上,送醫后診斷為腦出血。“他是村里的生產隊長,身體很好,只是有點高血壓,他跟我說過一次。如果我在家,就可以盡孝道,更好地照顧他。可父親腦出血時,我正在西藏亞東執行任務。”接到電報后,王藏江輾轉4天趕到老家時,父親已經昏迷了4天。“第二天,父親就去世了……這是無法彌補的遺憾。”

圖為王藏江與愛人、孩子在杭州西湖合影

對于愛人與孩子,王藏江也有著深深的歉意。“我到西藏的時候,孩子還不滿兩歲。愛人帶孩子的同時還要下地勞動掙工分,過得非常艱難。老家種紅薯,秋天大家把紅薯刨出來后就在地里分好,各自背回家。山溝里的地離家兩三里,她的扁擔一頭挑著孩子一頭挑著紅薯,來回多少趟才能把紅薯從山里都挑回家。那種辛苦,讓我覺得很心酸。”

“忠孝不能兩全。”王藏江說:“不能及時盡孝,不能照顧妻兒,對家人虧欠,這也是‘老西藏’們普遍的人生憾事。”

王藏江本來希望兒子能從文。但自小成長在軍營的孩子耳濡目染,與父親當年一樣渴望成為軍人。了解了兒子的志向和決心,王藏江毫不猶豫地支持了。“兩個兒子以前都是邊防軍人,現在改制了,他們在西藏各自的崗位上兢兢業業,盡職盡責。希望他們像老一輩‘老西藏’一樣,為國家和人民做出自己的應有貢獻。”

建藏方略暖人心 翻天覆地煥新顏

今年是西藏自治區成立60周年。如今的西藏高樓鱗次櫛比、各類商品琳瑯滿目、飛機火車往來繁忙……始終關注西藏發展的王藏江感慨:“這是真正翻天覆地的變化,做夢都想不到!”

圖為王藏江在青藏鐵路拉薩段施工工地

最讓王藏江期待的是坐火車回西藏,“有時夢里還會回到西藏。雖然年齡大了,血壓也高,但一定要回去看看。”王藏江回憶,“坐飛機進出西藏已經很多次了,但還沒有感受過坐火車進出西藏。這是一個情結。2006年青藏鐵路鋪鐵軌的時候,我們經常去看,高興得不得了。但建成通車后還沒能坐一下。特別期待川藏鐵路建成通車,估計以后從成都到拉薩坐火車只要7、8個小時,這在以前是做夢都想不到的。”

王藏江說:“隨著祖國的不斷地強大,西藏的經濟一定會變得更強,總有一天西藏也會發展得和內地一樣好,衷心希望能夠早日實現這一天。”

莫道桑榆晚 為霞尚滿天

2007年,王藏江退休了。從西藏來到成都后,一個偶然的機會,他看到有退休的老同志去畫畫寫生,他也開始學習書畫。

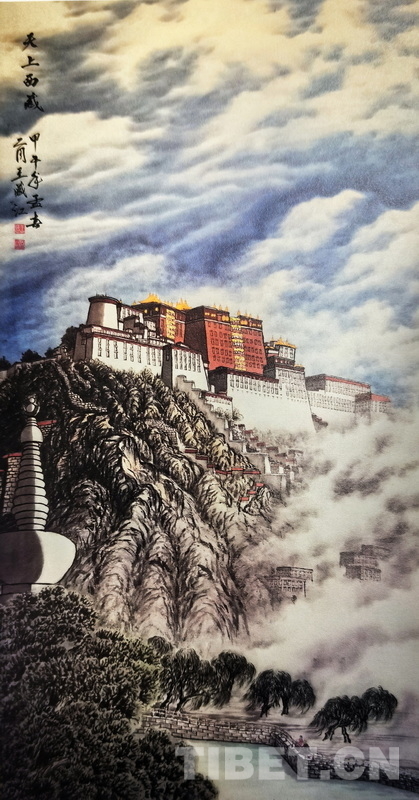

圖為王藏江國畫作品《天上西藏》180厘米?97厘米

在部隊就是筆桿子的王藏江凡事愛鉆研,廢寢忘食地練習、琢磨繪畫技藝,很快就讓老師吃驚不已:“這么短的時間就能畫得這么好!”老師的表揚讓王藏江更有動力,為提升繪畫技巧,5、6年間他參加了近20家畫院,到處與老師交流學習,跑各種各樣的畫展,請老師點評畫作。

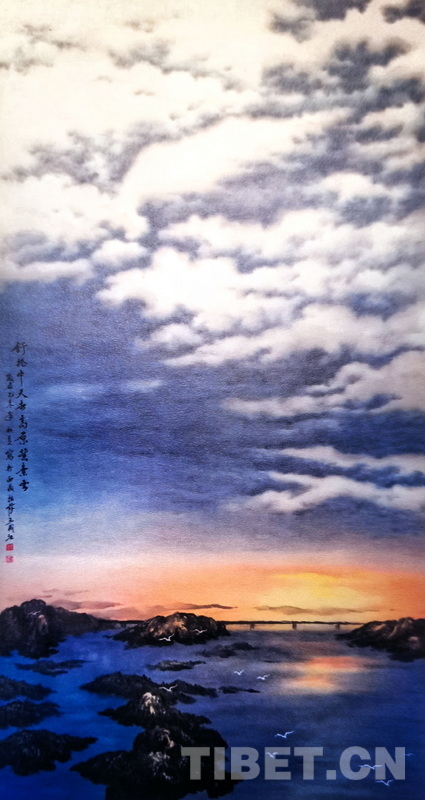

圖為王藏江國畫作品《舒捲中天去,高原望素云》180厘米?97厘米

“都說‘十年磨一劍’,我這‘劍’還得繼續磨。”王藏江很謙虛,但其實他的畫作已經得到眾多國畫名家的認可,他沉雄不失細膩的風格廣受好評,許多作品參加過畫展,獲獎無數。王藏江還與其他“老西藏”共同組建了“西藏黃河詩書畫院”,帶動更多老同志參與到書畫學習、創作中來。

圖為王藏江國畫作品《圣潔的高原》177厘米?93厘米

30多年戍邊,西藏磅礴大氣、雄渾敦厚的風光烙在了王藏江的心里。王藏江不斷努力創作,想把心目中的西藏準確地留在宣紙上。等到作品足夠多足夠好的時候,王藏江想辦一場西藏主題的個展,“我希望畫出更多更好的作品來回饋社會,回報西藏人民。”

圖為王藏江介紹繪畫技法 攝影:劉莉

王藏江的國畫作品中,用“留白”方式對白云進行表現的技法令人印象深刻。王藏江說:“‘留白’是國畫中很重要的技法,繪畫要靠線條勾勒物體的輪廓,從而產生美。學畫前,以為白紙上的唯一線條就是畫上去的色彩。但其實留白也是畫的重要構成元素。疏密有致才能平衡畫面,就像一幅好的書法作品一定是靈動的,不能處處都是重筆。”

望著畫面里的白云,王藏江說:“就像人生,要有所為有所不為,有為和無為相輔相成,一個人的人生才能達到最高的境界。”(中國西藏網 記者/劉莉 本文圖片除署名外均由受訪者提供)

版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。