不久前,我收到由西藏那曲市政協(xié)文史資料室趙書彬和嘎瑪貢加編纂出版的《藏北古道》一書。捧著這本帶著油墨香的書,我不由得想起過去30多年來采訪藏北高原悠久歷史文化的故事。

藏北,藏語稱為“羌塘”。它位于昆侖山山脈、唐古拉山脈、念青唐古拉山脈之間,平均海拔在4500米以上,是“世界屋脊的屋脊”。

盡管藏北高寒缺氧,人口稀少,但由于獨特的自然與人文環(huán)境,很早以前它便進(jìn)入世人的視野,成為青藏高原上的一片特殊地域。

從1987年起,我已記不清多少次來藏北高原采訪了。其中,最令我最難忘的還是1998年至2002年,我跟隨藏北高原無人區(qū)科考團(tuán)的采訪。因為那幾年的科考,我們獲得了包括藏北文化遺存在內(nèi)的許多新成果。

圖為科考人員在對納木錯扎西半島洞穴巖畫進(jìn)行考察拍照(唐召明2001年攝)

特別是2001年7月17日,我跟隨由地礦、巖畫、動植物、藏藥等多學(xué)科人員組成的科考團(tuán),先是驅(qū)車來到世界上海拔最高的咸水湖——納木錯。在這里考察湖東岸的扎西半島洞穴巖畫和湖西岸的其多山洞穴巖畫。

扎西半島洞穴巖畫多使用赭紅色礦物顏料,描繪的大多是遠(yuǎn)古人類狩獵畜牧、征戰(zhàn)演練、踏歌起舞、殺牲祭祀等場景。

其多山洞穴巖畫多使用黑色礦物顏料,描繪的大多是動物、人物、符號等圖像,內(nèi)容十分豐富。

據(jù)科技工作者介紹,西藏巖畫的發(fā)生及發(fā)展主要在新石器晚期至吐蕃王朝時期之間,在西藏考古年代學(xué)分期中大致屬于“早期金屬時期”。

無獨有偶。在后來的幾天里,我們在那曲地區(qū)(現(xiàn)那曲市)尼瑪縣榮瑪鄉(xiāng)加林山俄東溝也發(fā)現(xiàn)了大量石頭巖畫。

圖為加林山俄東溝一塊有巖畫的大石頭(唐召明2001年攝)

加林山俄東溝,鋪滿著油光發(fā)亮、青褐色的石頭。那些有著巖畫的石頭有大有小,圖案不一。最大的有一米多高,最小的也有兩尺多。圖案既有單一的牛羊、野獸和“圖騰”符號,也有獵人開弓和放牧的情景,還有數(shù)個戰(zhàn)士持盾、執(zhí)矛準(zhǔn)備戰(zhàn)斗的場景及奔跑、跳躍和攀登的圖案。其筆法簡潔,表現(xiàn)抽象。

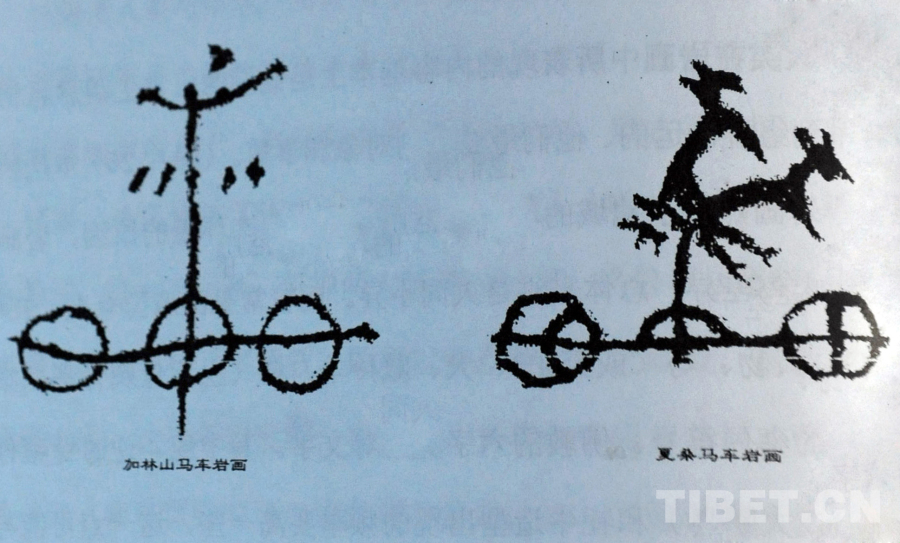

令人十分驚喜!這里的一幅車輛巖畫,與前些天在尼瑪縣崗龍鄉(xiāng)夏桑所發(fā)現(xiàn)的另一幅車輛巖畫很相像。它面積約為18×25厘米,車為三輪、一輿、單轅,僅有車身,未刻馬匹,似是未完工的畫面。

圖為加林山俄東溝里的馬車巖畫(左)與尼瑪縣崗龍鄉(xiāng)夏桑馬車巖畫(右)的手繪圖(唐召明2001年攝)

西藏大學(xué)藝術(shù)專家洛桑扎西認(rèn)為,這里的車輛巖畫年代上限可以大致推斷為距今3000年,下限可推斷為距今1400年,即相當(dāng)于西藏考古年代學(xué)分期中的“早期金屬時期”。

記得2002年初夏,我繼續(xù)跟隨“藏北高原無人區(qū)考察團(tuán)”采訪,來到那曲地區(qū)雙湖特別區(qū)(現(xiàn)那曲市雙湖縣)巴毛瓊宗。

巴毛瓊宗海拔4870多米。我們在這1000平方米左右的地方,共采集到了100多件以石片、石器為主要特征的打制石器,而這些刮削器和切割器絕大部分都以灰色或黑色的硅質(zhì)巖來制作。同時,還在這里發(fā)現(xiàn)了一座占地面積為400平方米左右的古石丘墓葬群。

考古專家根據(jù)所采集到的石器特征,以及還沒有發(fā)現(xiàn)它們與陶器共生的情況來判斷,它們應(yīng)當(dāng)屬于中石器或新石器早期古人類文化的遺存,距今在7500年左右。

由石棺墓葬、巨石遺址及古代巖畫等共同構(gòu)成的遠(yuǎn)古文化遺址群,更加證實了藏北高原的早期文化不僅相對密集,也相當(dāng)繁榮。也就是說,藏北至少是青藏高原早期文明的一個重要的、繁榮的地區(qū)。

圖為在巴毛瓊宗等地所發(fā)現(xiàn)的古人類所留下的打制石器(唐召明2002年攝)

特別值得一提的是,在藏北高原還發(fā)現(xiàn)了一處具有原生地層的舊石器遺址——申扎縣尼阿底遺址,證實古人在距今4萬-3萬年前就已踏足青藏高原的高海拔地區(qū)了。

除此之外,我們在科考中還發(fā)現(xiàn)由牛羊蹄印所走出的、有著悠久歷史的古“食鹽之路”。

藏北高原湖泊眾多,其鹽湖占有特殊的地位。在位于那曲地區(qū)雙湖特別區(qū)(現(xiàn)那曲市雙湖縣)嘎措鄉(xiāng)以西方向的孔孔茶卡,科考發(fā)現(xiàn),這座近于干涸、海拔4820米的鹽湖結(jié)晶鹽分程度很高,是過去藏北牧人馱運鹽巴的地方。

歷史上,藏北牧人趕著馱牛或馱羊從這里挖取食鹽運到農(nóng)區(qū)進(jìn)行鹽糧交換,因而有了“食鹽之路”,并唱響數(shù)百年來的馱鹽之歌。

鹽是人類生活和生產(chǎn)必需的食品。它除了食用,過去幾乎是牧民的貨幣,牧民用它來換糧食、茶葉和其他日用品。

在牧民眼中,一個個鹽湖就是一位位慷慨的女神。每年五六月份,在草原即將返青的時候,專門由壯年男子組成的馱鹽隊出發(fā)了,他們要到遙遠(yuǎn)的藏北無人區(qū)一帶,那里的鹽湖很多。一支馱鹽隊,往往有幾十上百頭馱牛,或是成百上千只馱羊,由一二十名男子騎馬帶領(lǐng),一般來回要走三四個月,一兩千里的路……

于是,藏北高原形成了一條鹽糧交換的“食鹽之路”,與西藏各地乃至尼泊爾、印度等在經(jīng)濟(jì)上結(jié)成了一種密切的互補(bǔ)關(guān)系。

圖為當(dāng)惹雍錯湖畔的尼瑪縣文部鄉(xiāng)南村(唐召明1987年攝)

在荒蕪的藏北西部,當(dāng)惹雍錯則有著“小江南”的獨特氣候。古象雄王國,據(jù)說就建造在這里。

瓊宗地處達(dá)果山脈中段以西,其遺址群背依達(dá)果雪山,西臨當(dāng)惹雍錯,地勢雄奇,富有王國都城之氣勢。遺址總占地面積約有一平方公里,似一扼險而踞的大石堡山寨。

古象雄一般分為上、中、下象雄。上象雄以岡底斯山與瑪旁雍錯為中心,基本上以阿里地區(qū)為主;中象雄以達(dá)果雪山與當(dāng)惹雍錯為中心,基本上是以那曲地區(qū)為主;下象雄以丁青縣六峰山為主,基本包括那曲與昌都的部分地區(qū)。

我們在科考中發(fā)現(xiàn),尼瑪縣文部鄉(xiāng)遠(yuǎn)古時期是象雄文明盛行的地方之一。這里氣候溫和,適宜人類居住,能夠耕種農(nóng)田。

尤其是我們在這里發(fā)現(xiàn)了古象雄的語言文字,發(fā)現(xiàn)了吐蕃時期很多藏王姓名與象雄語有關(guān),發(fā)現(xiàn)了“達(dá)果”“鄂撲”“鄂莫”等地名與象雄有關(guān)。

同時,我們還發(fā)現(xiàn)尼瑪縣文部鄉(xiāng)所吟唱的“鍋莊”歌詞大多與古象雄歷史和當(dāng)?shù)氐娜宋牡乩碛嘘P(guān)。雖然象雄文明早已消逝,但在文部鄉(xiāng)民的曼歌翩舞中,那一段輝煌歷史依然是永不磨滅的記憶。

近年來,作為“西藏北大門”的那曲市,提出了“藏北古道——那曲市歷史文化線路的文獻(xiàn)與實地考察”計劃,充分挖掘藏北豐富的歷史文化線路資源,特別是對唐蕃古道、茶馬古道、歷史官道、十八軍進(jìn)藏路等重要線路在藏北的走向、遺存等進(jìn)行深入考察,首次全面系統(tǒng)科學(xué)地將那曲市歷史文化線路,囊入《藏北古道》一書。這本書向我們傳達(dá)了許多有關(guān)藏北古道的情況和信息,令人興奮、令人鼓舞!

我們十分期待未來有更多反映藏北、為中華民族交往交流交融留存的文史作品問世,以便讓人們了解一個真實的藏北、一個真實的西藏。(中國西藏網(wǎng) 文、圖/唐召明)

版權(quán)聲明:凡注明“來源:中國西藏網(wǎng)”或“中國西藏網(wǎng)文”的所有作品,版權(quán)歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉(zhuǎn)載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網(wǎng)和署著作者名,否則將追究相關(guān)法律責(zé)任。