日前,安徽省六安市金安區望城街道正陽社區通過不斷豐富青少年科普教育形式和活動載體,開展“珍愛地球,人與自然和諧共生”主題教育活動。采取講解地球常識、廢物再利用等科普知識,倡導青少年從我做起,共同保護美麗的地球。

圖為活動現場。

田凱平攝

日前,浙江省臺州市仙居縣實驗幼兒園舉行“世界地球日”主題教育活動,通過手繪地球等環節引導孩子們從小樹立愛護地球、人與自然和諧共生的理念。圖為孩子們在“手繪地球”。

王華斌攝(人民視覺)

長尾闊嘴鳥、黑冠黃鵯、冕雀,參賽隊員用漫畫展示在弄崗觀鳥的收獲。

宋偉慧制圖

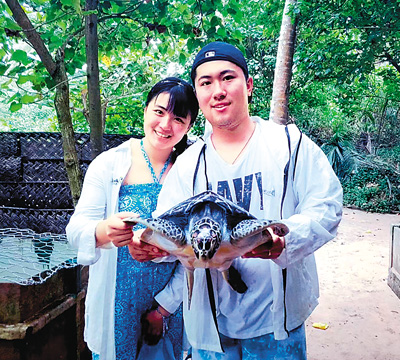

許振軒(右)與李丹宜在斯里蘭卡體驗了一場特殊的“海龜保育義工之旅”。

受訪者供圖

張正昊正在繪制“保護地球大家園”海報。

宋培星(右)和媽媽一起在圖書城閱讀沈石溪的《保姆蟒》。

今年4月22日是第54個“世界地球日”。生物多樣性是地球生命系統的重要組成部分,對維持生態平衡和人類生存至關重要,也是評價世界自然遺產的重要標準之一。在保護生物多樣性方面,中國青少年一直在努力。

本報采訪了幾名青年和小學生,看看他們在保護生物多樣性方面所做的努力。

山峰林立,沿途滿是火紅的木棉花和熱烈綻放的三角梅,農歷閏二月初二,北方乍暖還寒時候,弄崗早已進入了春天。

廣西壯族自治區崇左市龍州縣逐卜鄉弄崗村位于北回歸線以南,屬亞熱帶季風氣候,有獨特的喀斯特地貌,是觀鳥愛好者的向往之地。今年3月22日至3月26日,第六屆“秘境弄崗”國際觀鳥節在龍州舉辦,來自全國各地的16支參賽隊伍共64人在弄崗國家級自然保護區及周邊開展觀鳥競賽。參賽隊員中,青年人越來越多。

當鳥兒啾鳴時,請側耳傾聽

朱玉芳

●去弄崗,“秘境”中觀鳥

油桐是來自華東師范大學的大四學生。她從千里之外來到弄崗,與來自上海、云南、浙江的另外3名年輕人組隊參賽。剛上大學時,油桐加入了學校的觀鳥俱樂部,后來又輔修了一門生物攝影課。參加“秘境弄崗”國際觀鳥節,行走在自然中,是她的夙愿。

自2017年舉辦第一屆龍州觀鳥節起,“秘境弄崗”就號稱“最虐”觀鳥賽。今年8條觀鳥路線覆蓋了森林、濕地、農田、河流、山谷等。在這里觀鳥,首先要具備“傾聽”的本領。陡峭的喀斯特地貌和茂密的森林植被中,各式各樣的鳥啼此起彼伏,大多時又只聞其聲,難尋鳥影,“偶爾現身,也是驚鴻一瞥,真是超強難度版的鳥語考試。”參賽隊員宋偉慧說。

“這是我第一次在喀斯特地貌中觀鳥。”油桐的隊友毛瀟銳今年剛從美國芝加哥大學畢業,已經走過杭州、南京、福州、廣州等許多城市。與拍攝記錄相比,毛瀟銳更愿意沉浸在“發現”的過程中。“在不同環境中,我要觀察鳥的各種行為。弄崗的地貌、地形、土壤以及棲息的鳥類都與我的家鄉不同。身臨其境去感受鳥的多樣性,有直觀、深刻的感受。”他說,“去的地方越來越多。慢慢地,就可以拼出生態地圖。”

觀鳥不只是親近自然的經歷。觀鳥過程中完成的觀鳥記錄,更為鳥類研究、保護及教育提供重要的信息。所有參賽隊員需要在小程序記錄下鳥種,拍下照片或錄到鳥鳴,還要通過專家評委的答辯確認。

一批批參賽隊員趕到弄崗,其中不乏年輕人的身影,周邊逐漸彌漫起活躍、興奮的氣氛。鐘嘉是中國觀鳥組織聯合行動平臺朱雀會的榮譽理事長。她介紹,這次活動中有許多年輕隊員,年紀最小的只有11歲。“觀鳥年輕化,是一個明顯的趨勢。”

在這些年輕人中,觀鳥多始于興趣愛好,但慢慢地影響了他們對世界的看法。“我覺得這算是一個挺有意思的愛好,有點集郵的感覺。”毛瀟銳從上高中時就開始了解觀鳥,現在已有在世界各地累計觀鳥超過900種的記錄。但他的目標并非要成為專家。“與課本知識相比,自然觀察更能激發年輕人對自然的興趣和保護自然的意識,成為他們生命中一個很重要的部分。”他說。

●通過觀鳥,體會“眾生的地球”

隴亨屯的弄崗鳥舍前有一棵高大的木棉樹,清晨伊始,小巧的黃腹花蜜鳥流連在盛開的木棉花叢中歡快地鳴叫,成為觀鳥隊員的好朋友。

鳥是弄崗得天獨厚的優勢資源。這里不僅鳥類資源豐富,還因發現了“弄崗穗鹛”頗受關注。

來自浙江大學的林展羿和孫煜皓因在校園里觀鳥而相識。為了這次觀鳥之行,他們提前一個月就開始籌劃。“沉浸在熱帶雨林和喀斯特地貌中,60小時的鳥賽,記錄到96種鳥,增加了個人60個觀鳥數記錄和其他額外收獲,不虛此行!”孫煜皓說。

弄崗保護區及周邊生物多樣性非常豐富,于是“看鳥”并不是參賽隊員唯一目的。許多人還是“兩爬”(兩棲動物和爬行動物)或昆蟲愛好者,“夜觀”就成為弄崗觀鳥的另一項重要內容。陳璐是專業的“兩爬”研究者,每到夜間,她就和隊員們打開頭燈、手電筒和夜視儀前往野外。弄崗的夜空布滿繁星,陳璐欣喜地見到了許多老朋友和新朋友。“我對這里的生態系統有了更深入的理解。”

廣西大學林學院的蔣愛伍博士從事鳥類研究多年,是新鳥種“弄崗穗鹛”的發現者。“年輕人視覺和聽力都非常靈敏,也能吃苦。”在觀鳥時,他鼓勵青年隊員進行全面、細致的鳥類觀察,記錄和描述鳥的主要特征,比如羽毛顏色、生境、行為等信息,再通過比對資料來鑒定確認種類。

觀鳥引導著許多人走進了大自然。更重要的是改變了人們的認知和生活方式。“觀鳥是一個觀察、思考、分享、交流的好途徑。我覺得,這能幫助年輕人了解我們的地球。”蔣愛伍說。

無論身處何地,當鳥的啾鳴響起時,請停下腳步,側耳傾聽……

難忘“海龜保育義工之旅”

胡煒莘

2018年,許振軒與李丹宜正在江蘇南京讀大學。一次偶然的機會,兩人到斯里蘭卡體驗了一場特殊的“海龜保育義工之旅”。許振軒一直非常喜歡去海洋館,宿舍還有好幾個烏龜蛋。“看著它們從孵化到慢慢成長,感覺非常奇妙。剛好一直關注的公眾號提供了研學機會,我從眾多項目里選擇了‘海龜保育’。”許振軒的決定也影響了喜愛小動物的女朋友李丹宜。

利用當年寒假,兩人一起踏上了特殊旅程,來到斯里蘭卡南部小城巴勒皮蒂耶。“幾乎沒有接觸過海龜保育工作的大學生要在短時間內適應陌生國度、熟悉同伴、學習新知識,這既新奇又充滿了挑戰。”許振軒說。

20多名義工被分成兩組,男生主要負責“體力活”——打掃長滿苔蘚的龜缸、換水、搬沙子等。女生為海龜準備食物并為其喂食。海灘邊海龜保育中心的器具,比他們想象中的更簡單——用木質材料搭出一個小棚,大大小小的海龜在布滿青苔的水缸里靜靜趴著。“這里主要收治受傷的海龜,并幫助海龜進行孵化。”李丹宜說,“我們還對埋下海龜蛋的沙灘定期進行清掃。當我第一次小心翼翼地站在沙灘上時,特別擔心會把哪個海龜蛋踩碎了。”

剛到巴勒皮蒂耶時,李丹宜不適應當地的飲食和氣候。保育中心還嚴格規定——為了避免海龜中毒、對海洋造成污染,義工在工作時不能涂防曬霜和化妝。但當地的紫外線強烈,義工長時間在戶外工作,曬傷成了家常便飯。李丹宜也被曬傷過,嚴重時,臉部與鼻周甚至都有血滲出來。

但隨著義工活動的開展,最初的陌生感與不適應逐漸消散,青年們與海龜的關系也越來越親密。一次給海龜換水時,許振軒嘗試把一只大海龜抱了起來。“它特別重,但也很乖。我抱著它,覺得特別像在給自己宿舍里養的幾只烏龜洗澡,很親切。”

義工旅行來到最后一天,20多名義工來到海灘,對小海龜進行放生。熱帶地區夕陽余暉格外耀眼,光暈被映照在大海里。大家小心翼翼地放下一只只海龜,緊張而又期待地看著它們慢悠悠地向前爬。“不知道是誰先大聲地喊加油,大家都跟著喊起來,小海龜跟著加油聲,回到它們最初的故鄉。”這個場景給許振軒留下了非常深刻的印象。

“在斯里蘭卡做義工期間,我們有更多和動物親密接觸的機會,比如在領隊的帶領下,第一次摸到了蛇,也曾看到螢火蟲落在我們身上,都是難忘的經歷。”李丹宜說。

談及青年人如何更好地保護生物多樣性,許振軒認為,最重要的是多與動物接觸,只有走近動物,對它們有更深的了解,就會產生保護它們、與它們和諧共處的意識。

李丹宜的感受是,和動物相處要自然,讓一切回歸自然本真。

8歲男孩的環保夢

張凱鵬文/圖

在世界地球日到來之際,北京市朝陽區呼家樓中心小學的8歲小朋友張正昊因在班級活動中積極參與生物多樣性保護被評為“環保之星”。自小學一年級起,他便參加各種保護生物多樣性的活動。

張正昊常對身邊的朋友說:“地球是動植物的家園,我們不能只利用,而不保護。如果我們不保護,很多動植物就會失去家園,甚至可能滅絕。所以,我們要珍惜和保護自然環境,讓動植物在地球上繼續繁衍生息。”

張正昊身體力行,為保護動植物賴以生存的環境而努力。他學會了垃圾分類,在日常用水時也很注意節約,愛護看到的動植物。“這些都是很小的事,但如果每個人都能從我做起,就不是小事了,而是凝集成了很大的力量。”

在他的眼里,保護生物多樣性不只是一個概念。“我看了一些相關書籍,參加了學校的一些活動,覺得保護生物多樣性離我們并不遠,每個人都能貢獻自己的力量,無論年齡多大。”張正昊說。

在學校舉辦的相關活動中,張正昊選擇的是“傳播保護生物多樣性”主題項目。他先通過網絡了解北京的動植物情況,并下載《北京市重點保護野生動物名錄》等作為參考資料,碰到名錄里不熟悉、不認識的字詞,就去查閱相關資料和圖片,了解這些動植物的特征等,然后挑選出他覺得比較重要、比較有代表性的野生動植物作為設計對象。

在美術老師幫助下,張正昊不斷修改完善草圖,最終繪制完成“保護地球大家園”海報,同時還設計了野生動物勛章和植物書簽。

他還用平時積攢的零花錢打印制作勛章和書簽,再利用業余時間在學校周邊的社區進行分發。

張正昊說,希望用行動向同學和自己所在社區周圍的居民宣傳生物多樣性的重要性。“老師和同學都很支持我的行動,我會繼續努力,讓更多人知道保護生物多樣性的重要性。”張正昊說。

12歲小學生和蛇的故事

李海文文/圖

今年12歲的宋培星是一名小學六年級學生,就讀于福建省福州市金山小學。

5歲那年的一個周末,他回到福建閩侯縣南嶼鎮的鄉下老家。當晚,一條土灰色的蛇爬到院中,盤貼在入戶玻璃門上。隔著玻璃,宋培星一邊看著蛇,一邊用手來回晃。這次和蛇的對視,讓他對蛇產生了深刻印象,也激發了他對蛇的興趣,開始看相關書籍和視頻,對蛇有了越來越多的認知。

6歲那年的暑假,宋培星和爸媽一塊到北京動物園參觀。在一個節目中,主持人問觀眾“蟒蛇是有腳還是沒腳的?”觀眾的第一反應是沒腳,但主持人解釋說,蟒蛇的腳并未完全退化掉,在其身體后部有小突起,看起來就像是小觸角一樣,其實是它的殘足。這樣的認知不僅讓宋培星更想深入地了解蛇,也讓他對沈石溪的動物小說有了興趣,如今已讀了沈石溪的不少作品。

讀小學3年級之前,宋培星所在小學常組織學生到福建省博物院參觀,自然館里的陳列,讓他對蛇有了新的認知。漸漸地,他開始看有關蛇的電影,也會在周末跟著媽媽到福州市圖書館看有關蛇的書籍。“我也常從圖書館借閱關于蛇的圖書,還意外發現,在還書處,有不少關于蛇的書。這么看來,希望了解蛇的小朋友并不只是我。”宋培星說。

從5歲和蛇的“初遇”到現在對蛇的認知加深,宋培星對蛇的保護也有了自己的認識,說起來頭頭是道。“比如黑曼巴蛇是毒蛇,也是世界上速度很快、攻擊性很強的蛇類;再比如黑尾蟒,由于大量獵捕和棲息地環境的破壞,黑尾蟒的數量逐年減少,它是國家一級保護動物……”宋培星說,“要保護好蛇類,就應該讓更多的人知道哪些事不能做。我希望自己也能在其中貢獻一點力量。”

版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。

中國西藏網微博

中國西藏網微博 中國西藏網微信

中國西藏網微信