一探究竟| 雪到底有多重?為何能壓垮臨時搭建物?

12月13日,我國中東部地區(qū)大范圍雨雪天氣來襲。中央氣象臺發(fā)布暴雪黃色預警,預計陜南、華北、黃淮北部、東北地區(qū)南部和東部等地有大到暴雪、局地大暴雪。

每年冬季,都有積雪壓垮臨時搭建物的事故發(fā)生。那么雪究竟有多重?為何能壓垮臨時搭建物?

雪也很危險?

雪這么美麗,怎么可能會有危險呢?

您可別被TA軟綿綿的外表給騙了!

雪花本身并不重,5000到10000片雪花的總重量僅為1克。但遇到持續(xù)降雪天氣,雪花會不斷聚集,1立方米的新雪,是由高達60億到80億片雪組成的,其具體的重量已經(jīng)很難用克計算了,所產(chǎn)生巨大重量,足以壓垮樹木,以及臨時搭建物。

那我們所住的建筑是否有危險?

首先,我們先學習一個概念——

雪荷載

雪荷載是建筑上的專業(yè)術(shù)語,指作用在建筑物或構(gòu)筑物頂面上的雪壓,即積雪作用于建筑物上的重力,它取決于雪的深度和積雪的單位體積重量。雪荷載的數(shù)值直接關(guān)系著我們的房子能承受多少積雪。

我們國家的建筑物的抗雪壓能力,通常按照近50年出現(xiàn)過的最大雪壓來設(shè)計。但在實際統(tǒng)計過程中,由于積雪的密度數(shù)據(jù)不齊全,只能以平均密度來估算雪壓值,這就導致了基本雪壓值比實際雪壓值偏小的情況,但實際中,不少地方的雪壓可以達0.4至0.5千牛每平方米(0.1千牛相當于10公斤的重量),甚至更高。

雪荷載實際上是一個概率分析,地域不同,雪荷載也不一樣。東北地區(qū)就要考慮得多一些。另外,建筑物平面屋頂、斜面屋頂、角落等外形和位置不同,需要考慮的雪荷載也不一樣,容易積雪的地方,荷載量需要考慮得相對高些。

對雪荷載敏感的結(jié)構(gòu)主要包括大跨度、輕質(zhì)屋蓋結(jié)構(gòu),以及臨時搭建物,極端雪荷載作用下容易造成結(jié)構(gòu)整體破壞,后果特別嚴重。

雪有多重?

雪有多重?我們得先了解一下降雪量和積雪深度的概念。

降雪量 是指氣象觀測人員用標準容器將12小時或24小時內(nèi)采集到的雪化成水后,測量得到的數(shù)值,以毫米或厘米為單位。

積雪深度 就是通常我們看到的雪的厚度,是積雪表面到地面的垂直距離,以毫米為單位,它會隨著降雪增加不斷累計。

通常情況下,一毫米降雪能積多少雪,與地面溫度和雪中的含水量等因素有關(guān)。如果地面溫度較高,雪落到地面就立馬會融化,也就不能形成積雪;如果雪中含水量大,積雪就相對薄一些;而含水量少,積雪深度就相對深一些。

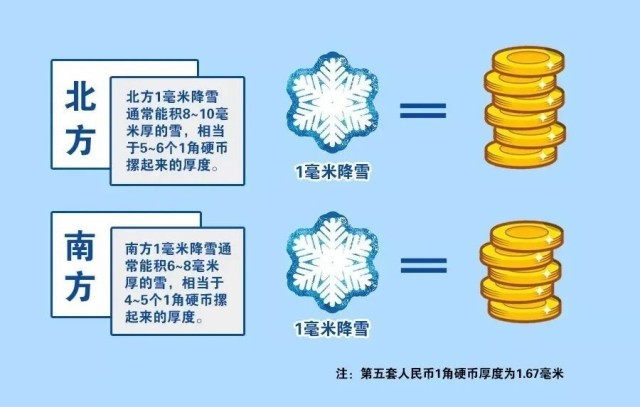

數(shù)據(jù)顯示,在通常情況下,1毫米的降雪量,在北方相當于下了8至10毫米厚的雪,在南方則相當于下了6至8毫米厚的雪,主要是因為北方雪的含水量比南方低。

如果房子的雪荷載為0.7千牛每平方米,那么,就相當于房頂能承受每平方米70公斤的雪。如果按水的體積算,每平方米能承受約0.7米高的水,而水的質(zhì)量一定比雪大得多。所以,房屋可以承受每平方米大于0.7米的積雪,至于大多少還要看雪的密度。

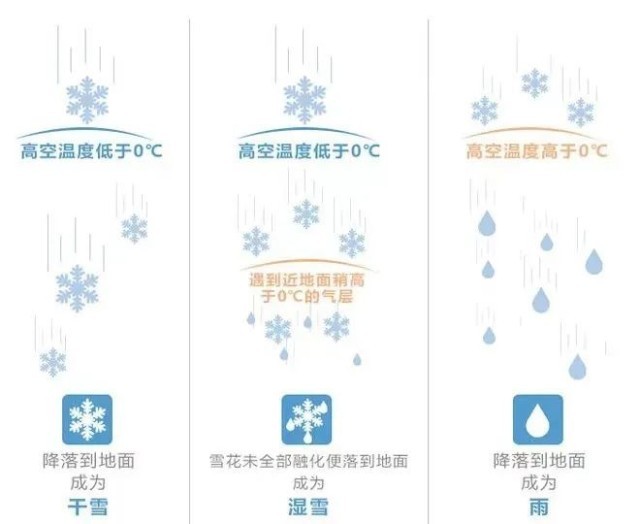

雪可以分為干雪、濕雪。他們的密度不同,同體積下的重量自然也不一樣。

干雪:雪花在降落的途中,各氣層的溫度始終在0℃以下,這就使得它們能夠以雪花的姿態(tài),降落到地面,這就形成了“干雪“。干雪的水分含量少,雪中的空隙被空氣充滿,同體積下重量相對較輕,但干雪不易融化,很容易形成積雪,在我國北方的一些地區(qū),積雪甚至能達到60至70厘米。在連續(xù)降雪的天氣下,下層積雪受重力的不斷擠壓,密度越來越高,重量也不斷增高。

濕雪:凍結(jié)的雪片,在降落過程中,通過一段溫暖層后,雪片趨于潮濕、融化,這樣就形成了濕雪。顧名思義濕雪的水分含量相對較高,用手一攥就能結(jié)團。所以在同等體積下,濕雪的重量相對較重。濕雪的附著力較小,不易形成積雪,但如果雪下得夠大,濕雪就會凍結(jié)在物體上,冰體呈白色堆積狀,融化而成的水將雪中的空隙填滿,迅速積累重量。

當氣層的溫度高于0℃時,雪便融為水滴而降落,這就是雨。

在監(jiān)測降水量時,考慮到降落至地面上的雪花大小、形狀以及積雪的疏密程度不同,所以雪是以融化后的水來度量來的。即用直徑為20厘米的雨量桶收集雪花,待雪融化后讀數(shù)。

如果新雪的密度約為每立方厘米0.05至0.1克,那么100平方米的平面屋頂積雪厚度為20厘米,屋頂就會承受1至2噸的重壓。房子確實“壓力山大”呀!

由此可見,大家需提前關(guān)注氣象預報預警信息。遇上大雪或者暴雪天氣時,相關(guān)部門或個人需及時處理建筑物、電線桿、樹木等的積雪和積冰,加固和檢修大跨度建筑、臨時搭建物,避免在臨時搭建物中停留,防范災(zāi)害風險。你學會了嗎?

參考資料:中央氣象臺 北京科技報 中國氣象報

專家顧問:中央氣象臺首席氣象服務(wù)專家、決策氣象服務(wù)首席 王維國

版權(quán)聲明:凡注明“來源:中國西藏網(wǎng)”或“中國西藏網(wǎng)文”的所有作品,版權(quán)歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉(zhuǎn)載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網(wǎng)和署著作者名,否則將追究相關(guān)法律責任。

- 受降雪影響 北京西站、南站、豐臺站多趟列車停運

- 亞洲開發(fā)銀行上調(diào)2023年中國經(jīng)濟增長預期

- 2023年山東省糧食生產(chǎn)實現(xiàn)“三增”

- 1至11月全國鐵路發(fā)送旅客35.6億人次 同比增長126%

- 連續(xù)六年調(diào)整 2023國家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整結(jié)果今天公布

- 北方降雪影響出行 交通部門全力保障

- 15個罕見病用藥納入醫(yī)保目錄 有望惠及近萬名患者

- 六看中國經(jīng)濟

- 兩部門聯(lián)合印發(fā)規(guī)定 8類特殊情形應(yīng)立即開展羈押必要性審查、評估工作

- 國臺辦:美方應(yīng)停止向“臺獨”釋放錯誤信號 停止介入臺灣地區(qū)選舉

中國西藏網(wǎng)微博

中國西藏網(wǎng)微博 中國西藏網(wǎng)微信

中國西藏網(wǎng)微信